Letzte Woche wurde bekannt, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) im Januar um 0,47 % gestiegen ist – und damit deutlich über den Erwartungen lag. Auch ohne die volatilen Preise für Nahrungsmittel und Energie sah es mit einem Anstieg von 0,45 % kaum besser aus. Eine Enttäuschung, aber keine große Überraschung.

Januardaten fallen in den letzten Jahren oft heißer aus als erwartet. Doch wie besorgt sollten wir angesichts dieser neuen Zahlen wirklich über die Inflation sein?

Zunächst einmal: Ruhe bewahren

Wir haben es hier mit den Daten eines einzigen Monats zu tun. Wie Fed-Chef Powell letzte Woche betonte, wird die Notenbank weder über ein paar gute noch über ein paar schlechte Monate überreagieren – und das sollten wir als Anleger auch nicht. Ja, der Januar-VPI war kein gutes Signal und hat den Fortschritt in Richtung des Inflationsziels der Fed gebremst. Aber es gibt wenig Grund zur Annahme, dass dies der Beginn einer erneuten Inflationswelle ist.

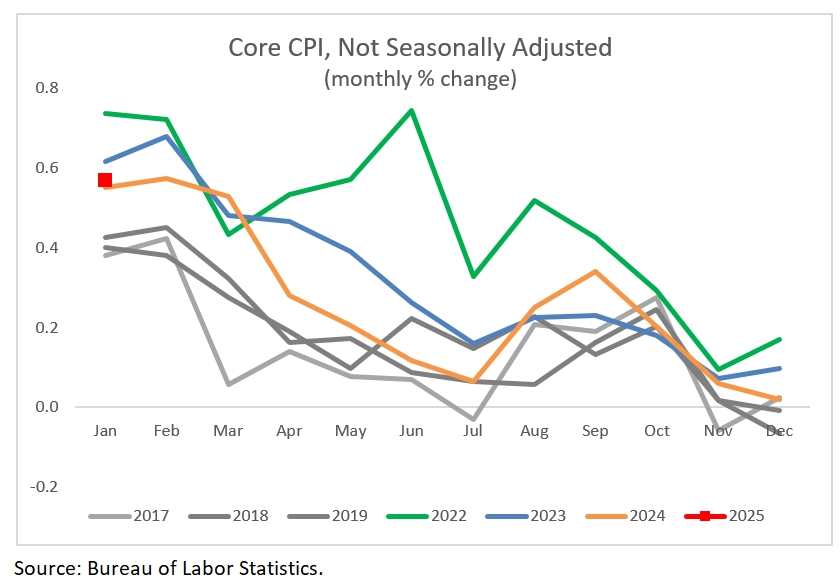

Schon im letzten Jahr haben wir gesehen, dass schhlechte Inflationsdaten im ersten Quartal später im Jahr in eine bessere Entwicklung mündeten. Das zeigt sich auch in den Zahlen: Der Kernverbraucherpreisindex lag im Dezember 2024 bei 3,2 % – ein deutlicher Rückgang gegenüber den 3,9 % im Dezember 2023, obwohl das Jahr mit einem „heißen“ Januar gestartet war. Und dieses Muster ist nicht neu: Der Verbraucherpreisindex überrascht im Januar immer wieder mit hohen Werten. Es ist daher noch zu früh, das Narrativ einer nachlassenden Inflation oder möglicher Zinssenkungen der Fed für 2025 infrage zu stellen.

Außerdem ist die diesjährige Überraschung beim Verbraucherpreisindex möglicherweise weniger besorgniserregend als die des Vorjahres.

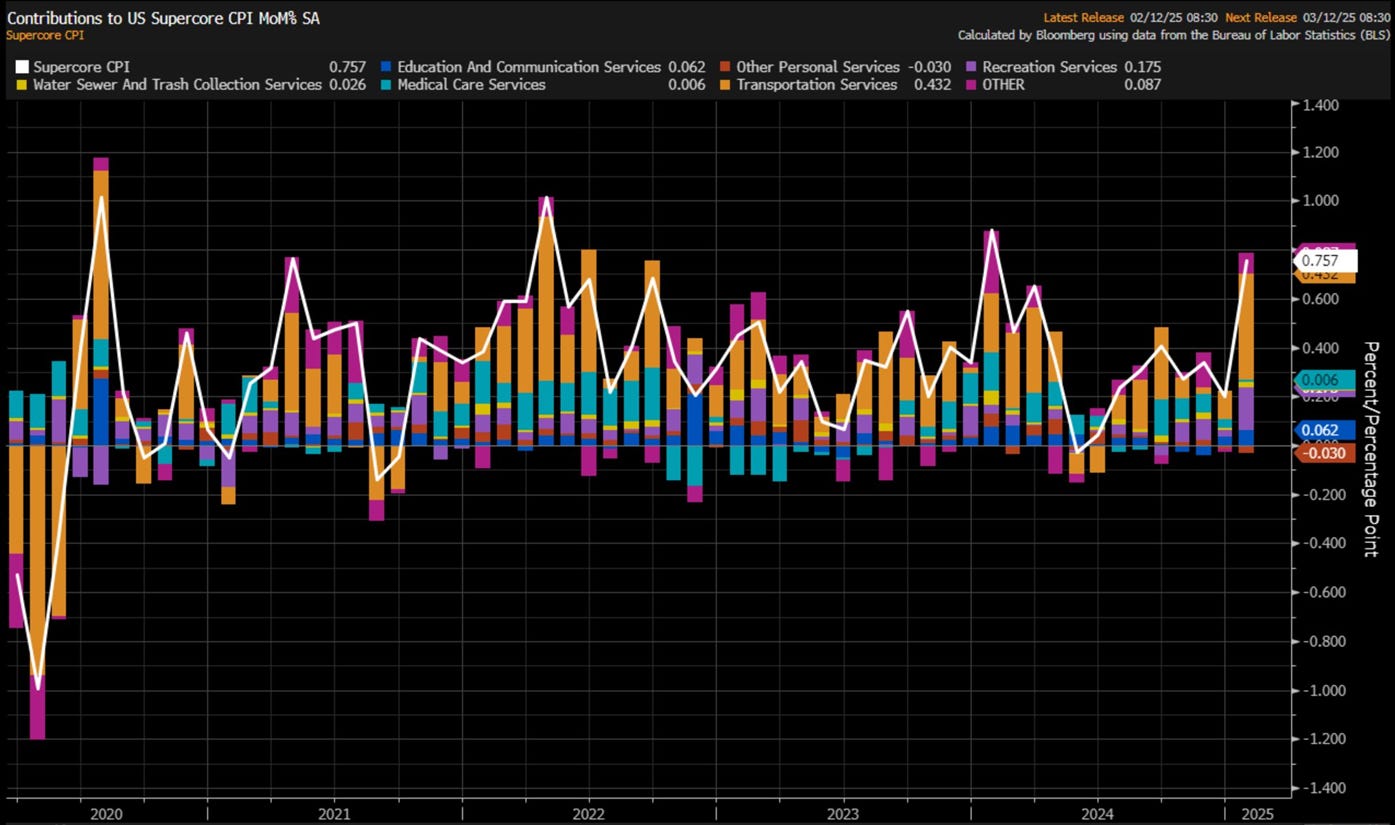

Ein Beispiel: Die Supercore-Inflation – also die Kerninflation ohne Wohnkosten – zeigte im Januar 2023 und 2024 einen ähnlichen Anstieg. Doch während der Anstieg letztes Jahr breit über verschiedene Kategorien verteilt war, konzentrierte er sich dieses Jahr stärker auf einzelne Bereiche. Transportdienstleistungen (in Orange (EPA:ORAN), getrieben durch Kfz-Versicherungen und Flugtickets) und Freizeitdienstleistungen (in Lila, darunter Abonnements und Veranstaltungen) machten rund ein Drittel der Supercore-Kategorie aus, waren aber für fast 80 % des Anstiegs verantwortlich.

Quelle: Bureau of Labor Statistics via Bloomberg.

Schlechte Daten, die sich auf wenige Bereiche beschränken, sind weniger besorgniserregend, da sie oft auf Sonderfaktoren oder Marktrauschen zurückzuführen sind. Ein breit angelegter Anstieg hingegen könnte auf strukturelle Ursachen wie einen überhitzten Arbeitsmarkt oder eine anhaltend starke Nachfrage hindeuten.

Doch genau das sehen wir hier nicht. Vielmehr wirkt der Anstieg im Verbraucherpreisindex für Januar wie eine kurzfristige Verzerrung – ein Marktrauschen, das mit der noch nicht vollständig abgeschlossenen Normalisierung in bestimmten Bereichen zusammenhängt, etwa bei Kfz-Versicherungen. Hinzu kommen typische Preisanpassungen zum Jahresbeginn.

Die PCE-Inflation – die von der Fed bevorzugte Messgröße – dürfte im Januar mit 0,25 % moderater ausfallen. Das liegt unter anderem daran, dass einige der von der Fed berücksichtigten Preise, etwa Krankenhauskosten aus dem Produzentenpreisindex (PPI), schwächer ausfielen. Zwar hebt das die VPI-Daten nicht auf, bietet aber eine etwas andere Perspektive auf die Inflationslage.

Dennoch gibt es Punkte, die für eine gewisse Vorsicht sprechen

Auch wenn der Januar 2025 nur ein einzelner Monat ist, war er nicht die einzige Enttäuschung für die Märkte in den letzten Monaten. Der Kernverbraucherpreisindex lag in fünf der letzten sechs Monate (mit Ausnahme des Dezembers) bei 0,3 % oder höher. Angesichts dieser hartnäckigen Inflation gibt es berechtigte Sorgen, dass der Disinflationsprozess ins Stocken geraten könnte.

Es wäre daher zu einfach, den unerwartet starken Preisanstieg im Januar als bloße statistische Anomalie abzutun. Der Jahresbeginn ist traditionell eine Zeit für Preiserhöhungen, was sich auch in den nicht saisonal bereinigten VPI-Daten widerspiegelt.

Die Saisonbereinigung soll typische Kalendermuster aus den Daten herausfiltern, damit monatliche Veränderungen besser vergleichbar sind. Sie beeinflusst jedoch nicht die Inflation über das gesamte Jahr hinweg. Immer wieder wird argumentiert, dass die saisonalen Anpassungen nach der Pandemie nicht präzise genug waren. Das könnte dazu führen, dass die saisonbereinigten Inflationsdaten im Januar systematisch zu hoch und in anderen Monaten im Gegenzug zu niedrig ausfallen – ein Phänomen, das als Residualsaisonalität bekannt ist.

Formale Tests auf Residualsaisonalität sind jedoch stark von den zugrunde liegenden Annahmen abhängig, und die Kategorien mit ungewöhnlich starken Preisanstiegen im Januar variieren von Jahr zu Jahr. Dennoch haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass es wenig Sinn ergibt, übermäßig auf heiße Inflationsdaten zu Jahresbeginn oder besonders niedrige Werte in den Folgemonaten zu reagieren.

Doch auch ohne die Saisonbereinigung liefern die aktuellen Zahlen kein ermutigendes Bild. Anders als in den beiden vorangegangenen Jahren hat sich der nicht-saisonbereinigte Kern-VPI im Januar 2025 nicht weiter dem moderaten Tempo der Vor-Pandemie-Jahre angenähert.

Idiosynkratische Faktoren mögen eine Rolle spielen, doch insgesamt passen die Daten ins Bild einer stagnierenden Disinflation. Das 2 %-Ziel der Fed entspricht in etwa einer VPI-Inflation von 2,3 % bis 2,4 %. Der Kern-Verbraucherpreisindex liegt aktuell jedoch bei 3,3 % – eine Lücke, die nicht so schnell geschlossen wird. Eine Inflation auf dem Niveau des vergangenen Jahres reicht nicht aus, um das Ziel zu erreichen.

In diesem Sinne ist 2025 kein vielversprechender Start gelungen – aber wie gesagt: Es war nur ein Monat.

Das Zollrisiko.

Besonders beunruhigend am Januar-Verbraucherpreisindex ist, dass er die Inflationsrisiken unterstreicht, die von wirtschaftspolitischen Maßnahmen wie Zöllen ausgehen.

Viele Unternehmen verfügen offenbar weiterhin über eine stärkere Preissetzungsmacht als vor der Pandemie. Das bedeutet, dass sie höhere Kosten an die Verbraucher weitergeben und gleichzeitig ihre Gewinnmargen stabil halten können. In einem solchen Umfeld könnten neue kostentreibende Maßnahmen – etwa Zölle auf importierte Waren – eine noch stärkere Inflation verursachen als in einer Phase mit niedriger Inflation.

Der potenzielle Kostenschock ist erheblich. Weniger als einen Monat nach Beginn der neuen Trump-Regierung nimmt eine umfassende Zollpolitik Gestalt an:

- Ein zusätzlicher 10 %-Zoll auf alle Importe aus China ist bereits in Kraft.

- Zölle von 25 % auf Waren aus Mexiko und Kanada wurden zwar erlassen, aber vorerst bis zum 1. März ausgesetzt.

- Ein 25 %-Zoll auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren soll am 12. März in Kraft treten.

- Eine offizielle Untersuchung über reziproke Zölle – also die Anpassung der US-Zölle an jene, die andere Länder gegen die USA verhängen – wird am 1. April erwartet.

Darüber hinaus hat Präsident Trump weitere Zölle angedroht, insbesondere auf Waren aus der EU, Kraftfahrzeuge und Arzneimittel. Wie hoch diese Zölle letztlich sein werden und wie lange sie bestehen bleiben, ist unklar. Der potenzielle Umfang der Maßnahmen ist jedoch beträchtlich.

Wer trägt die Kosten der Zölle?

Letztlich hängt die Verteilung der Zollkosten davon ab, wie viel Preissetzungsmacht Unternehmen haben. Zahlreiche Studien zur ersten Trump-Zollrunde in den Jahren 2018–2019 (Amiti et al., 2019; Fajgelbaum et al., 2020) zeigen, dass die US-Importeure zunächst die vollen Kosten der Zölle übernahmen, ohne dass ausländische Exporteure ihre Preise entsprechend senkten.

Wie stark diese Kosten dann an die US-Verbraucher weitergegeben wurden, variierte jedoch:

- Die Preise für Waschmaschinen (Flaaen et al., 2020) und Solarpaneele (Houde & Wang, 2024) stiegen sogar stärker als der Zoll selbst.

- Bei anderen Konsumgütern (Cavallo et al., 2021) waren die Auswirkungen geringer.

Unternehmen mit hoher Marktmacht konnten die Zollkosten weitgehend auf die Verbraucher abwälzen.

Warum sind die aktuellen Zölle noch besorgniserregender?

Während der ersten Trump-Zollrunde lag die Gesamtinflation jahrelang unter dem Fed-Ziel – heute liegt sie darüber. Unternehmen haben bereits bewiesen, dass sie Preise in einem inflationären Umfeld durchsetzen können. Eine deutliche Ausweitung der Zölle in einem bereits hochinflationären Umfeld dürfte deshalb zu einem noch stärkeren Anstieg der Verbraucherpreise führen als in der Zeit vor der Pandemie.

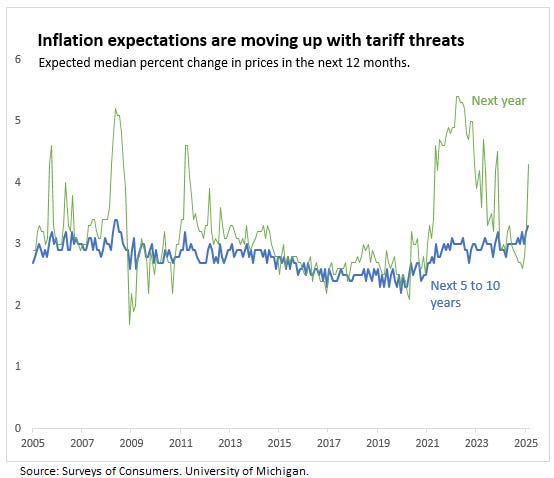

Ein Blick auf die Inflationserwartungen zeigt, dass diese Sorge bereits um sich greift: Im Februar stieg der Median der Ein-Jahres-Inflationserwartungen von 3,3 % im Januar auf 4,3 % – der stärkste monatliche Anstieg seit einem Jahrzehnt.

Laut der Michigan-Umfrage wurde der sprunghafte Anstieg der Inflationserwartungen weitgehend auf die Möglichkeit neuer Zölle zurückgeführt. Die täglichen Schätzungen der Ein-Jahres-Inflationserwartungen stiegen unmittelbar nach zwei wichtigen Zollankündigungen von Trump an.

Bemerkenswert ist auch, dass inzwischen ein Drittel der Befragten Zölle spontan als Einflussfaktor auf die Inflation nennt – vor der Wahl lag dieser Anteil bei weniger als 2 %. Angesichts der jüngsten Erfahrungen mit hoher Inflation erwarten die Verbraucher bereits, dass neue Zölle die Preise weiter nach oben treiben werden. Diese Erwartungen könnten sich selbst verstärken und es der Fed erschweren, die durch Zölle verursachte Inflation einfach zu ignorieren.

Fazit

Der Anstieg des Verbraucherpreisindex im Januar hat für die Gesamtinflationsentwicklung des Jahres nur begrenzte Aussagekraft. Idiosynkratische Faktoren sowie anhaltende, ungleichmäßige Anpassungen aufgrund pandemiebedingter Störungen scheinen die Haupttreiber zu sein. Zudem dürften die PCE-Daten für Januar eine moderatere Entwicklung zeigen. Insgesamt bleibt der Pfad zurück zum Fed-Inflationsziel intakt – wenn auch langsam.

Die größere Sorge, die durch den starken Januar-VPI zusätzlich verstärkt wird, sind jedoch inflationäre Risiken durch neue Kostenschocks, insbesondere Zölle. Die Inflation bleibt hoch, und viele Unternehmen haben in den vergangenen Jahren gelernt, höhere Kosten durch Preiserhöhungen an die Verbraucher weiterzugeben.

In diesem Umfeld steigt die Gefahr, dass wirtschaftspolitische Maßnahmen wie Zölle, die Unternehmensausgaben erhöhen, in vollem Umfang auf die Verbraucherpreise durchschlagen – und damit den Inflationsdruck weiter verstärken.