Kürzlich hatte ich die Gelegenheit, mit Michael Pento zu sprechen. Er vertritt die These, dass eine Ausweitung der Geldmenge, steigende Defizite und eine Rückkehr zur quantitativen Lockerung (QE) eine Inflation im Stil der 1970er Jahre auslösen könnten. Die Entwicklungen der Jahre 2021 und 2022 scheinen seine Sichtweise zu untermauern. Doch ist diese Annahme historisch betrachtet tatsächlich korrekt? Oder waren andere Faktoren für den jüngsten Inflationsanstieg verantwortlich? In diesem Beitrag werfen wir einen genaueren Blick auf die Geldmenge M2, das Haushaltsdefizit der US-Regierung, frühere QE-Maßnahmen der Fed und deren Zusammenhang mit der Inflation.

Fangen wir mit der Geldmenge an.

Ein häufiger Irrtum unter jenen, die vor einer erneuten Inflationswelle warnen, ist der alleinige Fokus auf das Wachstum der Geldmenge. Ihr Hauptargument: Die Regierung „druckt Geld aus dem Nichts“ und entwertet damit den US-Dollar. Diese Vorstellung ist jedoch in mehrfacher Hinsicht irreführend.

Der erste Denkfehler besteht darin, den inflationsbereinigten Wert des US-Dollars über lange Zeiträume zu betrachten und zu behaupten, dass er heute weniger Kaufkraft hat als im Jahr 1900. Auch wenn dies formal korrekt ist, wird dabei übersehen, dass die USA nicht das einzige Land der Welt sind, das in den vergangenen 125 Jahren Inflation erlebt hat.

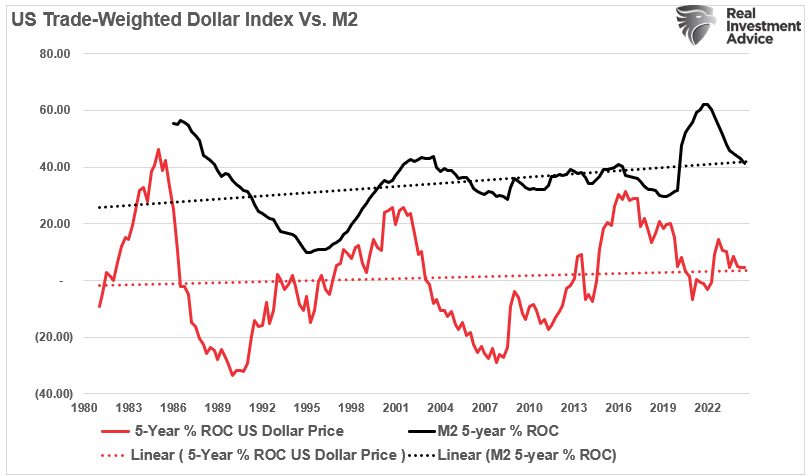

Mit anderen Worten: Wer annimmt, dass der Wert des USD aufgrund der gestiegenen Geldmenge im Vergleich zu anderen Währungen kontinuierlich sinkt, irrt sich. Tatsächlich zeigt das folgende Schaubild die 5-jährige durchschnittliche prozentuale Veränderung des USD auf handelsgewichteter Basis im Vergleich zur Entwicklung der Geldmenge – und es erzählt eine andere Geschichte.

Der heutige US-Dollar hat in etwa den gleichen Wert wie 1980, obwohl die Geldmenge seither erheblich gestiegen ist. Interessanterweise zeigt sich, dass ein schneller Anstieg der Geldmenge häufig mit einer Aufwertung – und nicht einer Abwertung – des Dollars einhergeht.

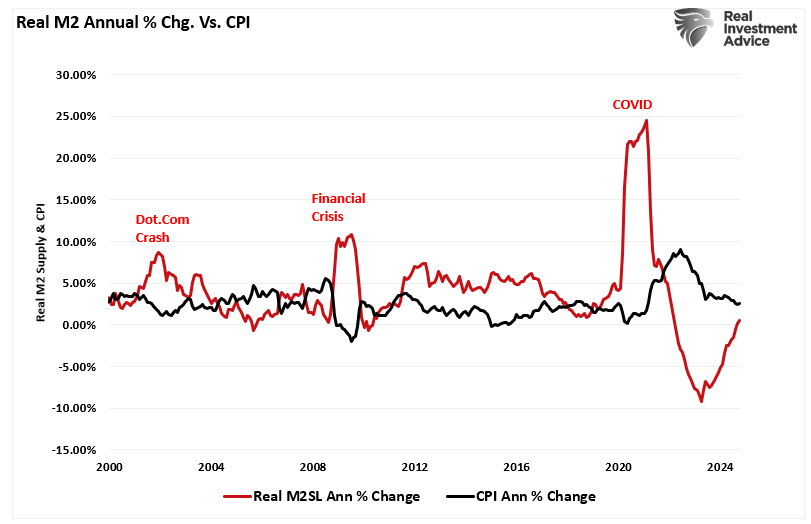

Der zweite Irrtum besteht in der Annahme, dass eine steigende Geldmenge zwangsläufig zu Inflation führt. Historische Daten zeigen jedoch, dass Veränderungen der Geldmenge in der Vergangenheit – mit Ausnahme der COVID-19-Pandemie – nicht direkt zu einem Anstieg der Inflation geführt haben. Während der Pandemie geriet das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage aus dem Takt, was zu einem vorübergehenden Inflationsanstieg führte. (Auf diesen Punkt werden wir später noch genauer eingehen.) Abgesehen von diesem außergewöhnlichen Ereignis fiel ein Anstieg der Geldmenge häufig mit rezessiven oder deflationären Phasen zusammen, wie etwa dem Platzen der Dotcom-Blase oder der globalen Finanzkrise.

Seit dem Jahr 2000 hat sich die Inflationsrate insgesamt als überaus stabil erwiesen. Im Durchschnitt lag sie bei 2,6 %, während die Geldmenge jährlich um 3,8 % gewachsen ist.

Besonders interessant ist der Zeitraum von 2009 bis 2019: Trotz eines kontinuierlichen Anstiegs der Geldmenge blieb die durchschnittliche Inflationsrate unter dem langfristigen Durchschnitt.

Während der Debatte argumentierte Michael, dass ein verstärktes "Drucken von Geld" zwangsläufig zu höherer Inflation und steigenden Zinssätzen führen würde. Doch warum ist das – abgesehen von den besonderen Umständen während der Pandemie – nicht eingetreten? Der Grund ist einfach: Die Regierung druckt kein Geld im eigentlichen Sinne.

"Geld wird immer für einen Zweck verliehen."

Lesen Sie das noch einmal.

Wenn die Regierung mehr ausgeben muss, als sie an Einnahmen einnimmt, greift sie nicht einfach auf die Druckerpresse zurück. Stattdessen gibt das US-Finanzministerium Schuldtitel aus, die an sogenannte Primärhändler verkauft werden. Diese Händler kaufen die Anleihen und stellen der Regierung Kapital zur Verfügung, mit dem sie ihre Verpflichtungen erfüllen kann. Würde das Finanzministerium tatsächlich "Geld drucken", gäbe es keinen Grund, Schuldtitel auszugeben.

Genau deshalb ist die Staatsverschuldung in den letzten vier Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen – um die wachsende Lücke zwischen den staatlichen Ausgaben und Einnahmen zu schließen. Diese Diskrepanz wird allgemein als "Staatsdefizit" bezeichnet.

Das Staatsdefizit ist deflationär

Das zweite Argument von Michael lautete, dass das Haushaltsdefizit unweigerlich zu Inflation und steigenden Zinsen führen würde. Doch diese Annahme ist aus mehreren Gründen fragwürdig. Bevor wir uns jedoch mit den möglichen Auswirkungen befassen, ist es wichtig zu verstehen, wie dieses Defizit überhaupt entsteht.

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt, wie sich der Bundeshaushalt und der Finanzierungsbedarf bis Ende 2023 zusammensetzen – neuere Daten für 2024 liegen derzeit noch nicht vor.

Laut dem Center on Budget & Policy Priorities wurden im Jahr 2023 rund 90 % der Steuereinnahmen für unproduktive Ausgaben verwendet.

Im vergangenen Haushaltsjahr beliefen sich die Gesamtausgaben der US-Regierung auf 6,1 Billionen US-Dollar, was 22,7 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht. Der Großteil dieser Summe – etwa neun Zehntel – floss in staatliche Programme, während der verbleibende Anteil für Zinszahlungen auf die bestehende Staatsverschuldung aufgewendet wurde.

Von den 6,1 Billionen US-Dollar an Ausgaben konnten jedoch lediglich 4,4 Billionen US-Dollar durch Steuereinnahmen gedeckt werden. Die Differenz wurde über neue Schulden finanziert.

Lassen Sie sich das einmal auf der Zunge zergehen: Im Jahr 2023 entfielen satte 90 % aller Staatsausgaben auf Sozialleistungen, unproduktive Ausgaben und Schuldzinsen. Zur Finanzierung dieser Posten mussten 6,1 Billionen US-Dollar aufgebracht werden – das entspricht rund 138 % mehr als die tatsächlich eingenommenen Steuergelder.

Das Problem mit unproduktiven Ausgaben? Sie tragen kaum – oder im schlimmsten Fall negativ – zum Wirtschaftswachstum bei.

Stuart Sparks von der Deutschen Bank bringt es treffend auf den Punkt:

"Die Geschichte zeigt, dass Investitionen in Produktionskapazitäten theoretisch das Potenzialwachstum und den natürlichen Zins (r) so steigern könnten, dass die zur Finanzierung aufgenommenen Schulden im Laufe der Zeit zurückgezahlt werden. In der Praxis gibt es jedoch kaum Beweise dafür, dass dies jemals gelungen ist.

Eine steigende Staatsverschuldung in Relation zum BIP führte in der Vergangenheit eher zu einem Rückgang von r* – denn die Notwendigkeit, immer mehr Mittel für den Schuldendienst bereitzustellen, dämpft das langfristige Wachstum. Aggressive staatliche Ausgaben allein reichen nicht aus; sie müssen gezielt in produktive Bereiche fließen, um das Wachstumspotenzial und r* zu erhöhen. Bleiben diese Investitionen aus, sinkt r*, was in einem Umfeld stabiler Geldpolitik zu einer schleichenden Straffung führt."

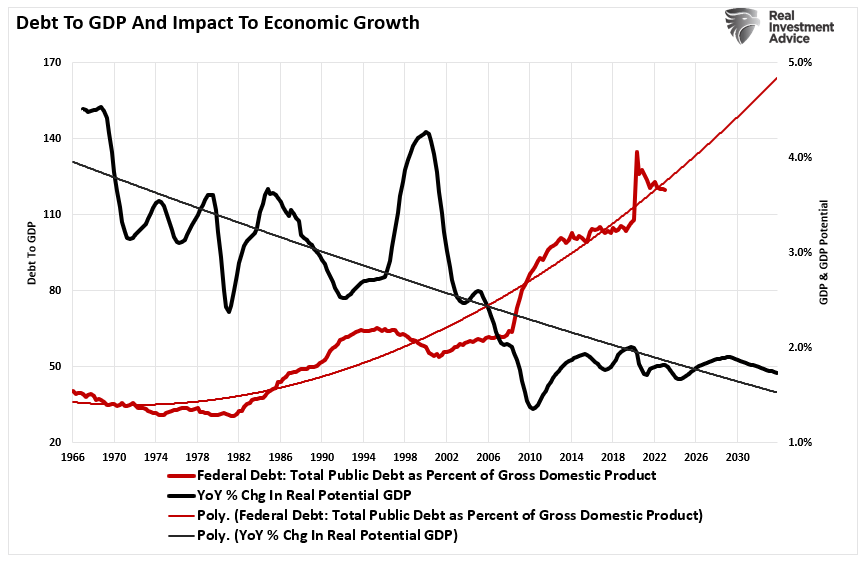

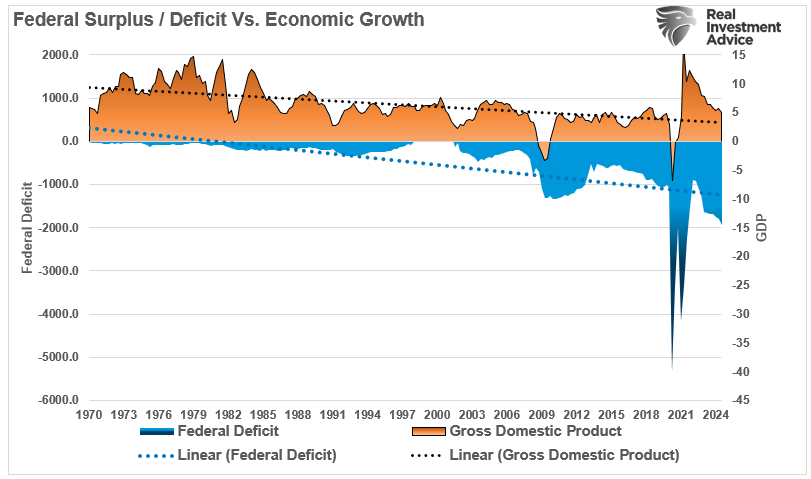

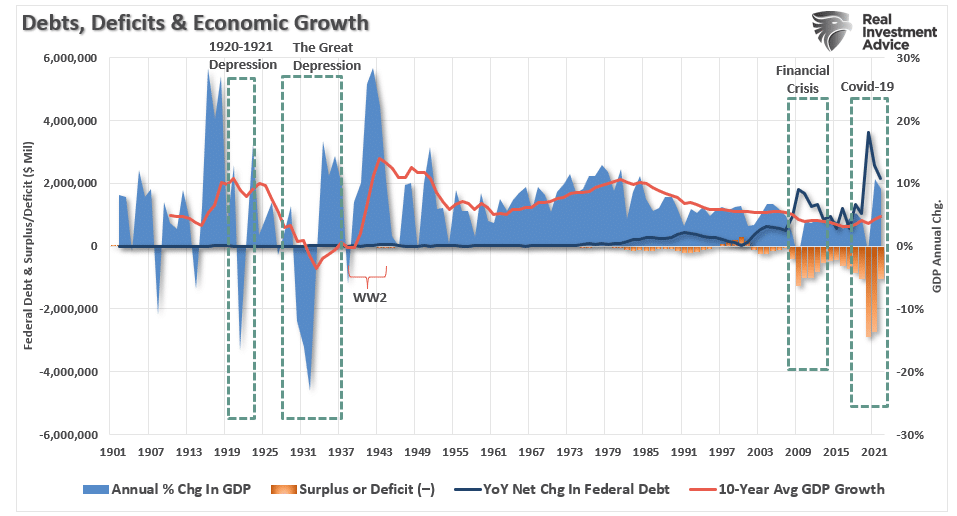

Ein Blick auf die Daten zeigt, wie sich das verhält: Vergleichen wir die Staatsverschuldung als Prozentsatz des BIP mit dem potenziellen Wirtschaftswachstum, wird deutlich, dass steigende Schulden langfristig eher bremsend wirken.

Dass die Wirtschaftsaktivität mit zunehmender Verschuldung kurzfristig ansteigt, ist wenig überraschend – schließlich wird Kapital in den Wirtschaftskreislauf gepumpt.

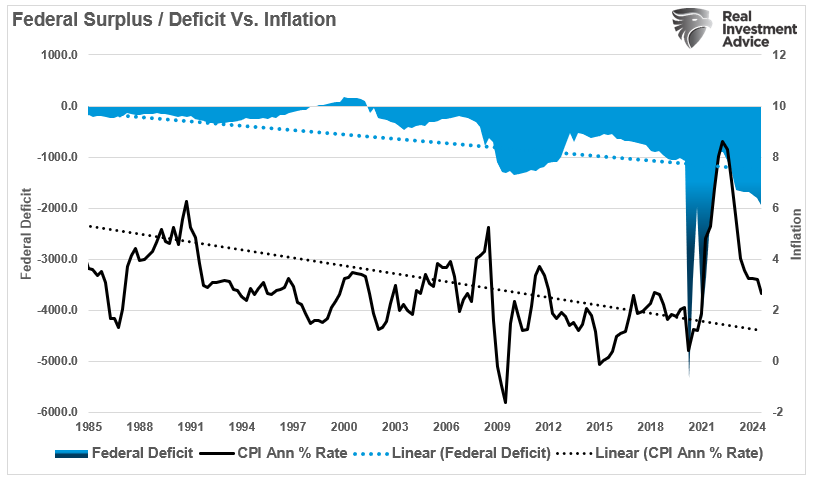

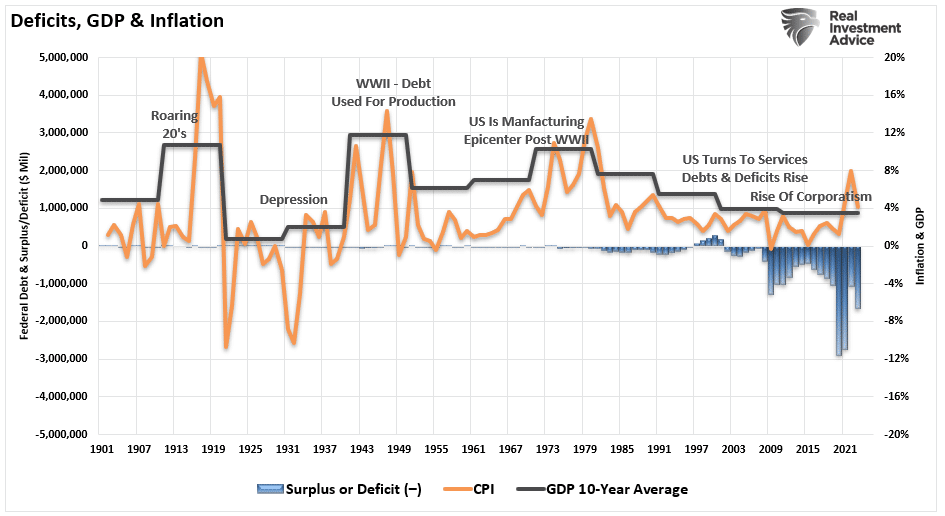

Der letzte Punkt ist entscheidend: Inflation entsteht oft durch eine steigende Nachfrage, die wiederum die Wirtschaftstätigkeit ankurbelt. Seit 1985 ist jedoch ein interessanter Trend zu beobachten: Die jährliche Inflationsrate ist gesunken, während das Bundesdefizit stetig zugenommen hat.

Spannend ist auch der umgekehrte Zusammenhang: Wenn das Staatsdefizit sinkt, neigt die Inflation dazu, zuzulegen. Das ergibt Sinn, da ein niedrigeres Defizit häufig darauf hindeutet, dass die Steuereinnahmen steigen – was wiederum auf ein stärkeres Wirtschaftswachstum zurückzuführen ist.

Wenn die Wirtschaftstätigkeit jedoch nachlässt, führt das zwangsläufig zu einem Anstieg des Staatsdefizits. Sinkende Steuereinnahmen und gleichbleibend hohe oder sogar steigende Staatsausgaben machen dies unvermeidbar.

Ein höheres Defizit ist dabei oft ein deutliches Signal für eine schwächelnde Konjunktur und geht in der Regel mit einer nachlassenden Inflation einher.

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass das heutige Inflationsumfeld grundlegend anders ist als in den 1970er Jahren. Damals war die Inflation vor allem eine Folge steigender Rohstoffpreise, ausgelöst durch das iranische Ölembargo. Heute spielen jedoch andere Faktoren eine Rolle: demografische Veränderungen, eine hohe Verschuldung und die zunehmende Verlagerung von der Industrie hin zu Dienstleistungen. All diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass sowohl das langfristige Wirtschaftswachstum als auch die Inflation tendenziell niedriger ausfallen dürften.

Aber was ist nun mit der Fed?

QE schafft keine Inflation

Michaels letztes Argument lautet, dass die Fed „ihre Lektion im Jahr 2020 gelernt hat“ und deshalb künftig nur zögerlich eine quantitative Lockerung (QE) in Betracht ziehen würde – vor allem aus Angst vor steigender Inflation. Allerdings ist sich die Fed durchaus bewusst, was die Inflation in jenem Jahr tatsächlich ausgelöst hat – und QE war es nicht.

Um das zu verstehen, lohnt sich ein Blick darauf, wie die Regierung ihr Defizit finanziert. Wenn die Regierung Schulden aufnimmt, sind es die sogenannten „Primary Dealers“, also große Banken, die diese Anleihen kaufen müssen. Führt die Fed ein QE-Programm durch, gibt sie im Voraus bekannt, welche Anleihen sie kaufen wird. Die Primary Dealers können diese Anleihen dann an die Fed weiterreichen und erhalten im Gegenzug eine Gutschrift auf ihrem Reservekonto.

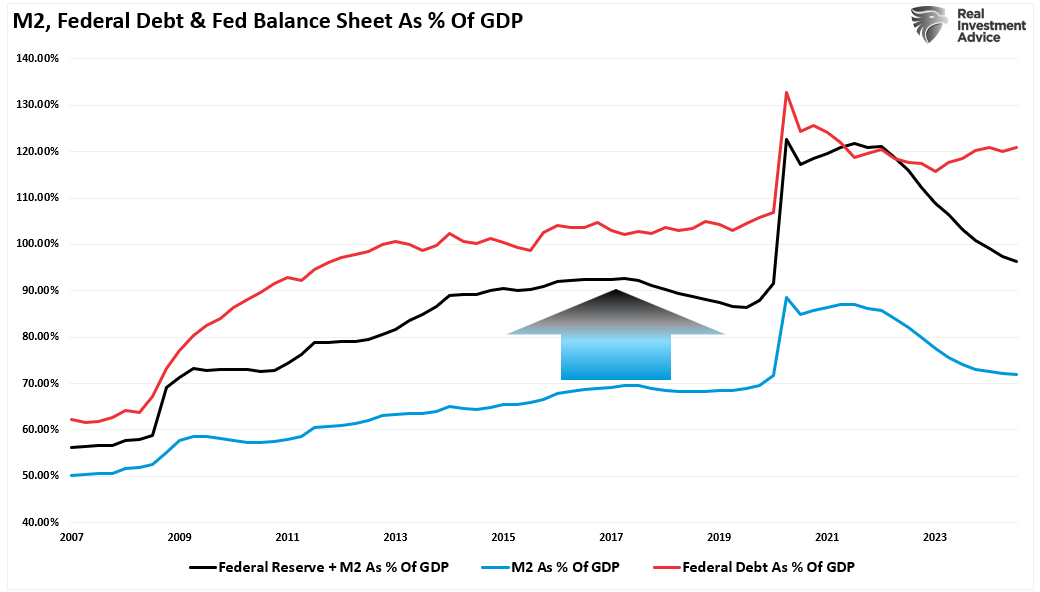

Dabei ist wichtig zu verstehen: QE erhöht nicht einfach die Geldmenge, sondern führt lediglich zu einem Tausch von Vermögenswerten zwischen den Banken und der Fed. Das bedeutet, dass die Gesamtliquidität im Finanzsystem nicht direkt steigt, sondern sich die Struktur der Vermögenswerte verändert. Genau deshalb sind Geldmenge und Staatsverschuldung als Prozentsatz des BIP eng miteinander verknüpft. Hätte die Fed die Geldmenge tatsächlich ausgeweitet, wäre das deutlich sichtbar geworden.

Ein reiner Austausch von Vermögenswerten – in diesem Fall über einen digitalen Buchungsmechanismus – führt also nicht zur Schaffung neuen Geldes. Er trägt jedoch dazu bei, die Reserven im Finanzsystem zu erhöhen, wie in der folgenden Darstellung ersichtlich.

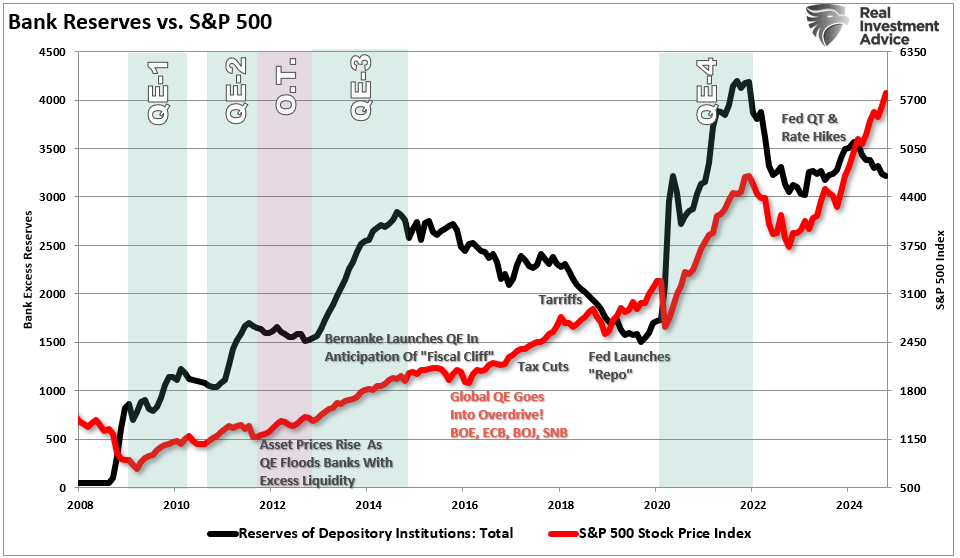

Eigentlich sollten Banken diese zusätzlichen Reserven nutzen, um Kredite an die Wirtschaft zu vergeben und so Wachstum zu fördern. In der Praxis ist das jedoch nicht in dem erwarteten Umfang geschehen. Stattdessen sind große Teile dieser Reserven zurück in die Finanzmärkte geflossen.

Eine Erhöhung der Bankreserven führt jedoch nicht zwangsläufig zu Inflation – vor allem dann nicht, wenn diese Mittel, wie bereits erwähnt, nicht in Form von Krediten in die Wirtschaft fließen, um zusätzliche Nachfrage und Aktivität zu erzeugen.

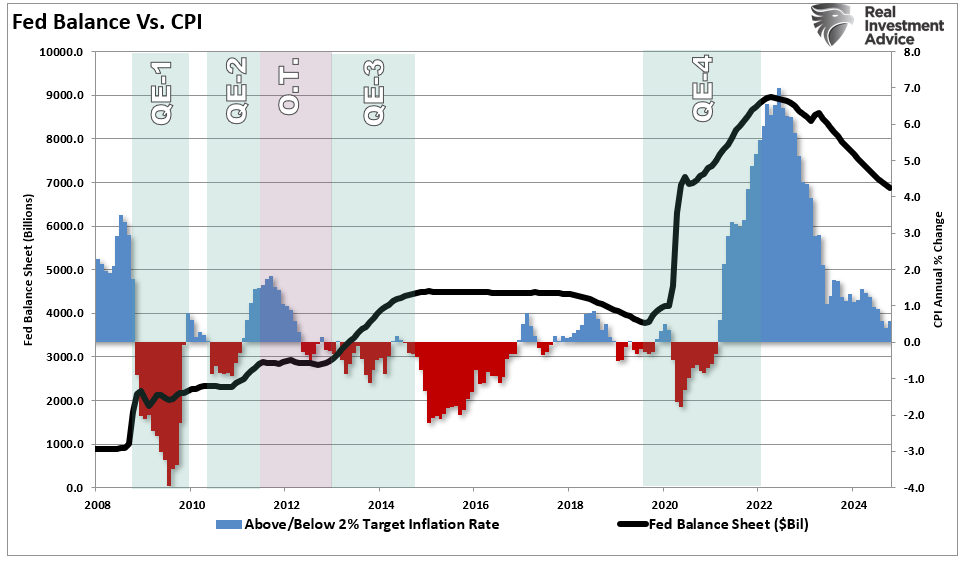

Genau deshalb blieb die jährliche Inflationsrate trotz mehrfacher QE-Programme (quantitative Lockerung) bis Anfang 2020 weitgehend stabil und bewegte sich um das 2 %-Ziel der US-Notenbank (Fed).

Wenn also die expansive Geldpolitik (QE) durch die Ankurbelung der Wirtschaft keine Inflation auslöst, warum kam es dann im Jahr 2020 zu einem so starken Anstieg der Inflationsrate?

Um diese Frage zu beantworten, lohnt es sich, einen Blick auf die grundlegenden wirtschaftlichen Zusammenhänge zu werfen.

Warum wir Inflation hatten und warum sie nicht zurückkommt

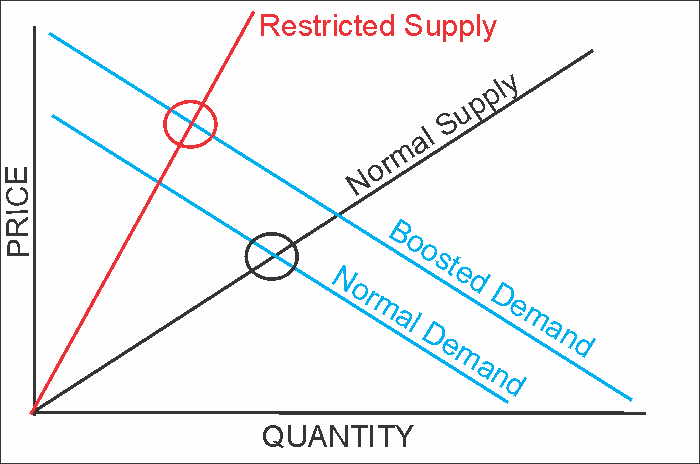

Inflation bedeutet in der Wirtschaftswissenschaft einen allgemeinen Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen. Ihre Entwicklung hängt von verschiedenen Faktoren ab – insbesondere von Schwankungen in der Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen (sogenannte Nachfrageschocks, ausgelöst durch Ereignisse wie Änderungen in der Steuer- oder Geldpolitik oder Rezessionen), Veränderungen im Angebot (beispielsweise durch Energiekrisen, auch als Angebotsschocks bekannt) sowie von Inflationserwartungen, die sich durch ihr bloßes Vorhandensein selbst verstärken können. Im Kern bleiben Angebot und Nachfrage die wesentlichen Treiber der Inflation.

Grundsätzlich gilt in der Wirtschaft: Die Preise steigen oder fallen, um Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht zu bringen.

Ein besonders anschauliches Beispiel für die Auswirkungen dieser Mechanismen zeigte sich in den Jahren 2020 und 2021. Inmitten der wirtschaftlichen Unsicherheiten durch Lockdowns und Angebotsengpässe verteilte die US-Regierung direkte Finanzhilfen an private Haushalte. Diese Maßnahmen kurbelten die Nachfrage kräftig an, während das Angebot eingeschränkt blieb. Das Ergebnis? Ein sprunghafter Anstieg der Inflation – ein klassisches Beispiel für das Grundprinzip, das in jedem Einsteigerkurs in Volkswirtschaftslehre vermittelt wird.

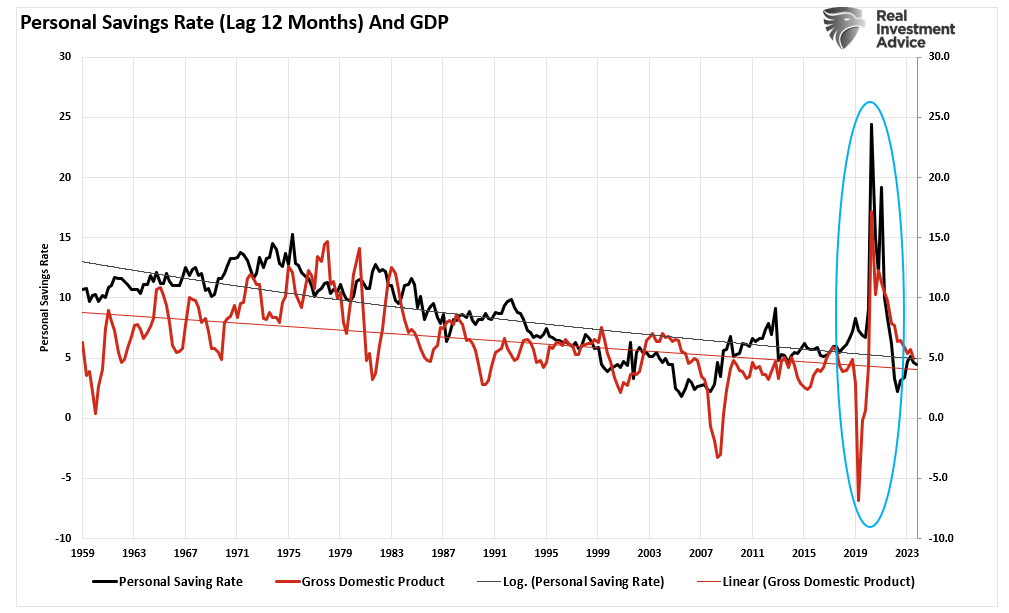

Die enormen staatlichen Hilfen führten zudem zu einem historisch hohen Anstieg der Ersparnisse, wodurch eine künstliche Nachfrage entstand. Das wird oft mit dem Bild des „Schweins in der Python“ beschrieben – ein einmaliger Effekt, der sich allmählich wieder abbaut. In den folgenden zwei Jahren kehrten die überschüssigen Ersparnisse langsam zum vorherigen Wachstumstrend zurück.

Da sich wirtschaftliche Entwicklungen oft mit einer gewissen Verzögerung zeigen, wird erwartet, dass sich das Wirtschaftswachstum bis 2025 weiter abschwächt. Dieser zeitliche Versatz ist ein entscheidender Faktor in der Argumentation, dass die Inflation langfristig eher abnimmt als steigt.

Die entscheidende Erkenntnis: Inflation entsteht durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Das bedeutet, dass der Rückgang der monetären Liquidität die Wirtschaft weiter bremsen wird. Der Inflationsanstieg nach 2020 war keine direkte Folge steigender Schulden oder geldpolitischer Entscheidungen der US-Notenbank (Fed), sondern vielmehr ein kurzfristiger Effekt der massiven Finanzspritzen an Haushalte. Solange keine neuen großangelegten staatlichen Ausgabenprogramme oder Konjunkturhilfen aufgelegt werden, ist daher nicht mit einem erneuten inflationären Schub zu rechnen.

Allerdings stehen langfristig ganz andere Herausforderungen bevor. Der rasante Anstieg unproduktiver Schulden wird in den kommenden Jahrzehnten den deflationären Druck auf die Wirtschaft verstärken und das Wachstum bremsen. Dies ist kein neues Phänomen – seit über 40 Jahren beeinträchtigen Schulden und Defizite das Wirtschaftswachstum, anstatt es zu fördern. Tatsächlich zeigen die Daten, dass steigende Schulden häufig mit einem Rückgang der durchschnittlichen 10-Jahres-Wachstumsrate einhergehen.

Darüber hinaus belastet der zunehmende Wohlstandsverlust vieler Menschen die Wirtschaft zusätzlich, was den Deflationsdruck weiter erhöht. Um dem entgegenzuwirken, sind anhaltende staatliche Ausgaben erforderlich, insbesondere um den steigenden Anforderungen des Sozialsystems gerecht zu werden.

Die Realität sieht also anders aus, als viele glauben: Entgegen der weit verbreiteten Meinung, dass Inflation durch steigende Schulden, Defizite oder geldpolitische Eingriffe der Fed zurückkehrt, sprechen die historischen Daten eine andere Sprache. Schulden wirken sich eher negativ auf das Wachstum aus. Zudem zeigt sich eine klare negative Korrelation zwischen der Ausweitung des Staates und dem Wirtschaftswachstum – was darauf hindeutet, dass die größere Herausforderung in Zukunft eher Deflation als Inflation sein könnte.

Könnte es dennoch zu einem erneuten Inflationsanstieg kommen? Natürlich – allerdings nur, wenn ein unerwartetes Ereignis ein drastisches Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage verursacht. Solange dies nicht eintritt, bleibt das größte Risiko für Anleger nicht eine steigende Inflation, sondern ein Rückgang derselben – was sich wiederum auf das Gewinnwachstum der Unternehmen auswirken könnte.