Hat Europa seine Freiheit aufgegeben? Der Grad der Freiheit lässt sich in vielerlei Hinsicht messen. Im Hinblick auf die Wirtschaft steht vor allem die Frage im Vordergrund, inwieweit die Unternehmer ihre Geschäftstätigkeit ungehindert durch den Staat oder andere Dritte ausüben können. Oder anders gesagt: Je weniger sich staatliche Institutionen in die Privatwirtschaft einmischen, umso freier ist sie.

Die Politik in Europa schreibt wirtschaftliche Freiheit seit Langem klein. Sehr klein. Man stellt sich auf staatlicher Ebene nicht die Frage, was man tun kann, um die Privatwirtschaft zu fördern, was sie benötigt und welche Steine man ihr aus dem Weg räumen kann. Es ist andersherum: Im Mittelpunkt steht im Wesentlichen die Argumentation, dass Unternehmen zu misstrauen ist und der Staat seine vorrangige Aufgabe darin sieht, die Bevölkerung vor den Unternehmen zu schützen und Unternehmen in ihrem Handeln auf das „Erlaubte“ einzuschränken.

Die Eingriffe in die Privatwirtschaft kumulieren sich obendrein über die Dekaden hinweg. Eingriffe und Beschränkungen, die vor Jahrzehnten erlassen wurden, werden nicht reformiert oder gestrichen, wenn neue hinzukommen. So stieg seit dem 2. Weltkrieg die bürokratische Belastung für die Privatwirtschaft sukzessive immer weiter an und hat inzwischen einen kritischen Punkt erreicht.

Begründungen mit wohlklingenden Argumenten begleiten alle neuen Regulierungen. Es findet sich immer jemand, der angeblich schutzbedürftig ist, für den die Wirtschaft in Zukunft jeden Tag noch mehr Dokumente erstellen muss, die keiner je liest, um zu beweisen, dass man zu den «Guten» gehört. Wie das Lieferkettengesetz, das die europäische Wirtschaft dafür verantwortlich macht, wenn irgendwo auf der anderen Seite der Welt ein Produktionsprozess gelebt wird, der in Europa schon seit Jahrzehnten verboten ist und kein Unternehmen hier mehr umsetzt. Das aber so viel Bürokratie verursacht, dass sich viele Geschäfte schlicht und einfach nicht mehr lohnen oder zu gefährlich sind, da Strafen drohen.

Regulierungen richten mehr Schaden als Nutzen an

Beispiel Druckerzeugnisse: Den großen Verlagen droht ab dem 30. Dezember 2025 das Chaos. Die EU verbietet der Branche holzbasierte Druckerzeugnisse – auch bekannt als Bücher und Zeitungen in der Umgangssprache – zu verkaufen, wenn diese mit Entwaldung oder Waldschädigung in Verbindung stehen. Die Beweislast für ihre Unschuld liegt bei den Verlagen. Um dies zu beweisen, müssen die Verlage einer Sorgfalts- und Dokumentationspflicht nachkommen, die im Kern für jede gedruckte Seite nachweisen muss, wo die einzelnen Fasern herkommen und ob sie den Anforderungen der EU-Entwaldungsverordnung entsprechen. Schon ein geringer Anteil von Fasern mit einer «problematischen» Herkunft kann dazu führen, dass die Unverwertbarkeit oder gar Vernichtung der Produkte angeordnet wird. Eine Bestrafung, die selbst dann gilt, wenn die Bücher und Zeitungen bereits auf dem Markt sind.

Der Schutzbedürftige ist in diesem Fall der «Naturwald». Doch anstatt im Positiven zu wirken und beispielsweise die Aufforstung von Bäumen, die für Druckerzeugnisse geeignet sind, durch eine Verringerung der Regulierung und eine Absenkung der Besteuerung anzuregen, zwingt man die Verlage in die Position des «Wald-Sheriffs». Um sich nicht selbst die Finger schmutzig zu machen, droht man den Verlagen mit existenzgefährdenden Strafen, wenn diese nicht die Arbeit der EU übernehmen. Doch es ist nicht die Aufgabe eines Privatunternehmens, die politischen Ziele eines Staates umzusetzen und im besten Fall keine Bestrafung zu bekommen. Denn entlohnt werden die Verlage für die arbeitsintensiven Sorgfalts- und Dokumentationspflichten nicht, die eigentlich der Staat übernehmen müsste, wenn er das denn unbedingt haben möchte.

Und nach diesem Schema F gehen sowohl die europäischen Nationalstaaten als auch die Europäische Union vor. Man überzeichnet die Schutzbedürftigkeit von etwas Beliebigem, erlässt harsche Anforderungen, die man selbst nicht erfüllen möchte und schiebt die Umsetzung des Gesetzes auf die Unternehmen ab, die dies unentgeltlich erledigen müssen und bei Nicht-Beachtung oder Unvermögen hart bestraft werden.

So funktioniert Wirtschaft jedoch nicht. Als Unternehmer begibt man sich zunächst einmal in Risiken, nicht in Chancen. Die Wahrscheinlichkeit, mit einem neuen Geschäft pleite zu gehen, überschattet die Chancen auf einen Erfolg bei Weitem. Einen wirklichen großen Erfolg erlebt nur ein Promillebereich der Unternehmer. Die Liste der gescheiterten und verschuldeten Unternehmer ist hingegen kilometerlang. Nur weil niemand darüber spricht, heißt es nicht, dass das unternehmerische Risiko nicht real ist.

Mangelnde Risikokapitalkultur hemmt das Wachstum

Wer das Glück hat, ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu finden und zu skalieren, braucht Kapital. Und an dieser Stelle läuft der frisch gebackene europäische Unternehmer gleich in den nächsten Engpass. Da der Staat eine Risikokapitalkultur weder unterstützt noch fördert, ist es ausgesprochen schwierig, an Kapital zu fairen Konditionen zu kommen. Die Banken wollen Sicherheit, wo nur Chancen sind. Eine private Risikokapitalkultur gibt es nicht, da sie nicht erwünscht ist. Ist das Zinsniveau zudem noch erhöht und läuft die Wirtschaft schwach, schrumpfen die Opportunitäten für eine vernünftige Finanzierung zu einem kleinen Rinnsal zusammen.

Der Staat selbst ist in derselben Zeit immer größer geworden. Unfähig sich selbst zu reformieren, weil man weder will noch kann, wächst der Staatsapparat auf nationaler und supranationaler Ebene immer weiter. Doch der Staat braucht die Unternehmen, da er selbst keine Wertschöpfung in nennenswertem Umfang betreibt. Eine Abhängigkeit, die im Übrigen andersherum nicht gilt. Es sollte daher für einen gesunden Staat ein intrinsisches Ziel sein, die eigene Wirtschaft zu pflegen und zu hegen, da sie die Steuerbasis stellt.

Hat Europa zu wenig oder zu viel Staat?

Die Statistik zeigt, dass weniger Staat mehr Wohlstand für alle bedeutet. Die USA, wo die Wirtschaft weniger stark durch staatliche Regulierungen eingeschränkt wird und der Staat den Bürgern und Unternehmen Steine aus dem Weg räumt, um Wohlstand selbst zu schaffen, sind ein Magnet für Investitionen. Und das inzwischen nicht nur für viele Dekaden, sondern über mehr als zwei Jahrhunderte hinweg.

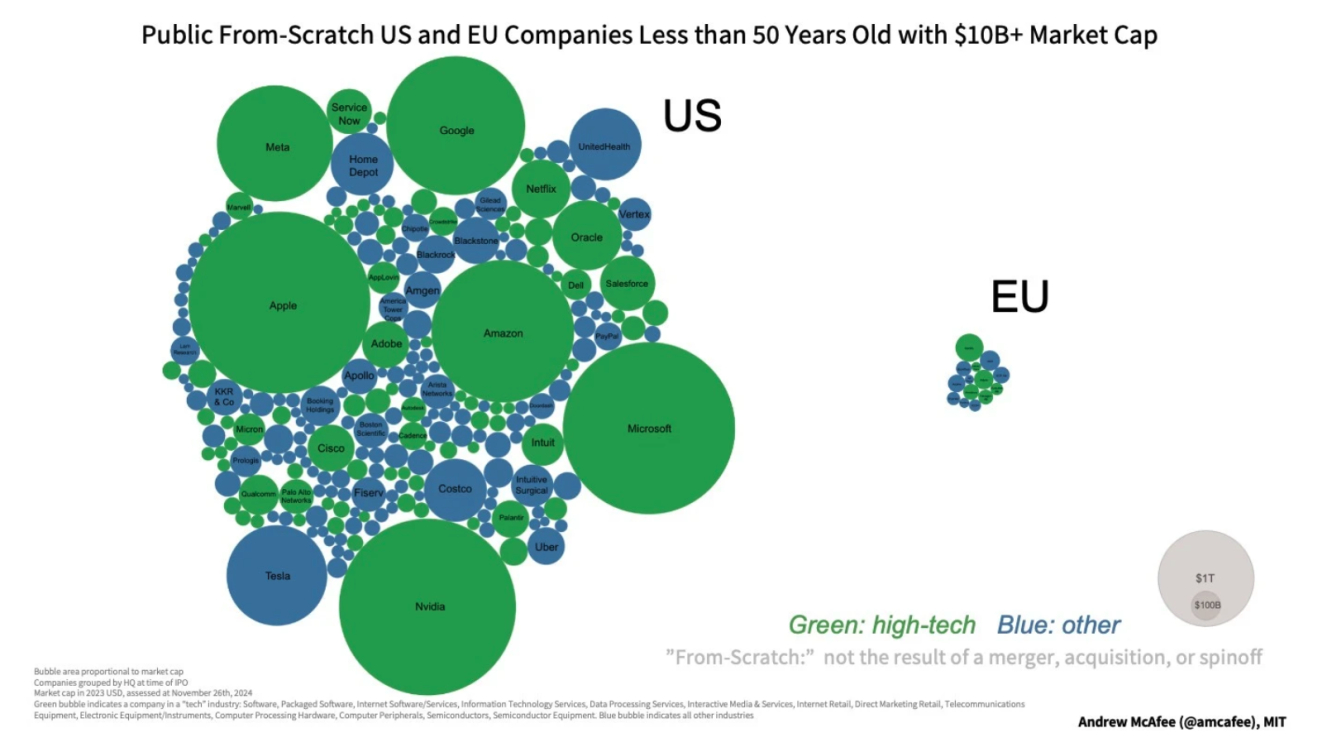

Das Ergebnis von Freiheit sehen Sie in der folgenden Grafik zusammengefasst. Diese fasst die börsennotierten Unternehmen, die in den letzten 50 Jahren gegründet, nicht übernommen wurden und eine Marktkapitalisierung von mehr als 10 Mrd. US-Dollar haben, zusammen. Die Größe der Kreise entspricht der Marktkapitalisierung von Ende 2023, erstellt von Andrew McAfee vom MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Links die USA, rechts die Europäische Union. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, so der Volksmund. Ein Sprichwort, das sich wieder einmal bestätigt. Während die Privatwirtschaft in den USA in den letzten 50 Jahren prosperierte, kommt Europa kaum vom Fleck. Wie weit ist der Abstand? Faktor 70!

Es liegt nicht an den unterschiedlichen Ausgangspositionen. Die USA kommen auf eine Bevölkerungsgröße von rund 340 Mio. Menschen. In der Europäischen Union sind es rund 449 Mio. Menschen. Es ist auch nicht die Ausbildung. In beiden Wirtschaftsregionen gibt es ausgezeichnete Universitäten, die zur Weltspitze zählen. Deutschland kann sich zudem des Dualen Ausbildungssystems rühmen, das sehr erfolgreich Fachkräfte ausbildet. Es ist auch nicht der Rechtsrahmen. Die rechtlichen Rahmen in den USA und der EU haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede.

Die massive Rückständigkeit der europäischen Privatwirtschaft in den letzten 50 Jahren resultiert aus der Regulierung und Besteuerung in Europa. In den USA genießen die Unternehmen Freiheit, was die volle wohlstandsschöpfende Dynamik des Kapitalismus entfaltet, während Unternehmen in Europa Misstrauen, scharfe Regulierungen, überbordende Bürokratie und hohe Besteuerungen entgegengebracht werden. Deshalb geht das Kapital in die USA und nicht nach Europa. Was auf lange Sicht dazu führt, dass der Staat in Europa seine Einnahmebasis verliert und immer stärker beginnt, die Substanz abzubauen. Denn:

Der Staat und die Bürger leben vom Cashflow der Unternehmen. Eine echte und nennenswerte Wertschöpfung findet nur in der Privatwirtschaft statt. Weder der Staat noch die Bürger generieren selbst nennenswerte Werte. Sie leben von dem, was die Privatwirtschaft generiert. Mehr Staat hingegen führt zu mehr Geld für Staatsdiener und weniger Freiheit für die Bürger und Unternehmen. Das ist eine höchstproblematische Bilanz. Und je mehr die Freiheit der privaten Unternehmen beschnitten wird, desto stärker beginnen der Staat und die privaten Haushalte von der Substanz der Volkswirtschaft zu leben und immer weniger vom operativen Cashflow. In der Folge sieht sich der Staat dann gezwungen, zu immer neuen Steuern und höheren Steuersätzen zu greifen, da er sich selbst nicht sanieren will und kann. Insofern ist es strategisch unklug, die zu hemmen, die in Zukunft dafür sorgen, dass mehr Werte geschaffen werden. Daher ist es so wichtig, der europäischen Wirtschaft ihre Freiheit wieder zurückzugeben.

Ein Artikel von

Mikey Fritz

Chefredakteur Zürcher Finanzbrief (https://www.zuercher-boersenbriefe.ch)

- English (USA)

- English (UK)

- English (India)

- English (Canada)

- English (Australia)

- English (South Africa)

- English (Philippines)

- English (Nigeria)

- Español (España)

- Español (México)

- Français

- Italiano

- Nederlands

- Português (Portugal)

- Polski

- Português (Brasil)

- Русский

- Türkçe

- العربية

- Ελληνικά

- Svenska

- Suomi

- עברית

- 日本語

- 한국어

- 简体中文

- 繁體中文

- Bahasa Indonesia

- Bahasa Melayu

- ไทย

- Tiếng Việt

- हिंदी

Mehr Freiheit für die Wirtschaft!

Aktuelle Kommentare

Bitte warten, der nächste Artikel wird geladen ...

Installieren Sie unsere App

Risikohinweis: Beim Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen bestehen erhebliche Risiken, die zum vollständigen oder teilweisen Verlust Ihres investierten Kapitals führen können. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht.

Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen. Es wird empfohlen, sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten zu lassen.

Fusion Media weist darauf hin, dass die auf dieser Website bereitgestellten Kurse und Daten möglicherweise nicht in Echtzeit oder vollständig genau sind. Diese Informationen werden nicht unbedingt von Börsen, sondern von Market Makern zur Verfügung gestellt, was bedeutet, dass sie indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sein können. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für Handelsverluste, die durch die Verwendung dieser Daten entstehen können.

Die Nutzung, Speicherung, Vervielfältigung, Anzeige, Änderung, Übertragung oder Verbreitung der auf dieser Website enthaltenen Daten ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenproviders ist untersagt. Alle Rechte am geistigen Eigentum liegen bei den Anbietern und/oder der Börse, die die Daten auf dieser Website bereitstellen.

Fusion Media kann von Werbetreibenden auf der Website aufgrund Ihrer Interaktion mit Anzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.

Im Falle von Auslegungsunterschieden zwischen der englischen und der deutschen Version dieser Vereinbarung ist die englische Version maßgeblich.

Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen. Es wird empfohlen, sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten zu lassen.

Fusion Media weist darauf hin, dass die auf dieser Website bereitgestellten Kurse und Daten möglicherweise nicht in Echtzeit oder vollständig genau sind. Diese Informationen werden nicht unbedingt von Börsen, sondern von Market Makern zur Verfügung gestellt, was bedeutet, dass sie indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sein können. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für Handelsverluste, die durch die Verwendung dieser Daten entstehen können.

Die Nutzung, Speicherung, Vervielfältigung, Anzeige, Änderung, Übertragung oder Verbreitung der auf dieser Website enthaltenen Daten ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenproviders ist untersagt. Alle Rechte am geistigen Eigentum liegen bei den Anbietern und/oder der Börse, die die Daten auf dieser Website bereitstellen.

Fusion Media kann von Werbetreibenden auf der Website aufgrund Ihrer Interaktion mit Anzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.

Im Falle von Auslegungsunterschieden zwischen der englischen und der deutschen Version dieser Vereinbarung ist die englische Version maßgeblich.

© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Alle Rechte vorbehalten.