Geopolitik I: Was Trump von Kanada und Mexiko will

Es ist mittlerweile eindeutig, was Donald Trump von Mexiko erwartet. Aus seiner Sicht stellt das Land eine potenzielle Sicherheitsbedrohung dar. Er fordert, dass Mexiko die Kontrolle über den Drogenhandel und die Migrantenströme an der südlichen US-Grenze zurückgewinnt. Seine Botschaft ist klar: Die Kartelle müssen zerschlagen, der Handel mit illegalen Substanzen gestoppt werden.

Doch das ist nur ein Teil der Geschichte. Trump ärgert sich zunehmend darüber, dass chinesische Unternehmen Mexiko als Hintertür nutzen, um US-Zölle zu umgehen. Die wirtschaftliche Nähe Mexikos zu China sieht er als strategisches Problem, das nicht länger geduldet werden soll.

Aber was genau will Trump von Kanada? Das ist weniger offensichtlich. Sein Ziel geht über die zeitweise erhobenen Zölle von 25 % auf kanadische und mexikanische Waren (und 10 % auf kanadisches Öl) hinaus.

Ein genauerer Blick auf die außenpolitische Agenda seiner Regierung deutet auf ein viel größeres Ziel hin – eines, das sowohl wirtschaftliche als auch nationale Sicherheitsinteressen der USA betrifft. Trump will die Energiezukunft der USA sichern, indem er die westliche Hemisphäre als einen einheitlichen Energieblock formt. Dafür braucht es zwei Dinge: einen reibungslosen, sicheren Fluss von Öl und anderen Ressourcen aus Kanada sowie ein stabileres Mexiko. Beides würde dazu führen, dass die USA langfristig die Kontrolle über ihre beiden Nachbarn festigen.

Schauen wir uns das genauer an:

(1) Die erste Salve im globalen Handelskrieg

Trumps jüngste Zollmaßnahmen sind ein eindeutiges Beispiel für seine „America First“-Politik.

Ende Januar verhängte er einen 25-prozentigen Strafzoll auf Importe aus Kolumbien – als Reaktion darauf, dass das Land nicht entschieden genug gegen seine Bürger vorgeht, die sich illegal in den USA aufhalten. Zunächst ignorierte Kolumbiens Präsident Gustavo Petro die Drohung, lenkte dann aber schnell ein und räumte öffentlich ein, dass sein Land Verantwortung für diese Menschen trägt. Was brachte ihn so plötzlich zum Umdenken?

Trump hatte auf Social Media eine unmissverständliche Botschaft hinterlassen: „FAFO“ („F*** Around, Find Out“), begleitet von einem KI-generierten Bild, das ihn als unnachgiebigen Hardliner in Gangster-Ästhetik zeigte. Die Vorstellung, was passiert, wenn man sich gegen US-Interessen stellt, scheint mehr Wirkung zu haben als jede formale diplomatische Drohung.

Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum schaffte es hingegen, eine einmonatige Aussetzung der Zölle zu erreichen – nach einem direkten Gespräch mit Trump. Sie sicherte ihm zu, 10.000 Soldaten an die Grenze zu schicken, um den Drogenhandel, insbesondere mit Fentanyl, einzudämmen. Zudem versicherte sie Trump, dass Mexiko bereit sei, gegen Chinas Einfluss vorzugehen. In einer Rede, die sich an ihr heimisches Publikum richtete, dabei aber überraschend Trumps Rhetorik ähnelte, sprach Sheinbaum über Onshoring und „Made in Mexico“. Es scheint, als habe sie sich bereits mit der Neuausrichtung der Handels- und Sicherheitsstrukturen unter Trump 2.0 arrangiert.

(2) Kanadas strategischer Wert

Im Gegensatz zu Mexiko stellt Kanada keine direkte Sicherheitsbedrohung für die USA dar. Mit nur 38 Millionen Einwohnern – etwa 10 % der US-Bevölkerung – ist es ein stabiles, friedliches Land. Doch es kontrolliert riesige Flächen mit wertvollen Rohstoffen, die für die USA unverzichtbar sind.

Kanada ist der größte ausländische Öllieferant der USA. Das Land exportiert täglich rund 3,9 Millionen Barrel Rohöl in die Vereinigten Staaten – deutlich mehr als Mexiko mit 397.000 Barrel. Zusammengenommen machen kanadische und mexikanische Ölimporte etwa 25 % des in US-Raffinerien verarbeiteten Rohöls aus.

Trumps Zölle auf kanadische Waren mögen auf den ersten Blick nach reinem Protektionismus aussehen. Doch in Wahrheit sind sie eine Verhandlungstaktik, mit der die USA mehr Kontrolle über Kanadas Energieressourcen gewinnen wollen.

(3) Der 51. Staat?

Trumps wiederkehrende Bemerkung, Kanada solle der 51. Bundesstaat der USA werden, sorgt in Ottawa und Washington gleichermaßen für Unruhe. Ist das nur markige Rhetorik – oder steckt mehr dahinter?

Angesichts der geopolitischen Entwicklungen und Trumps bekanntem Hang, an Grenzen zu gehen, spricht einiges dafür, dass diese Idee nicht bloßes Gerede ist. Die Zölle scheinen weniger eine reine Handelsmaßnahme zu sein, sondern Teil einer größeren Strategie, Kanada wirtschaftlich und sicherheitspolitisch enger an die USA zu binden – insbesondere im Bereich Energie.

Das zeigt sich bereits in den jüngsten Ereignissen: Kanadas Premierminister Justin Trudeau zog, ähnlich wie Sheinbaum und Petro, die Konsequenzen und akzeptierte Trumps Bedingungen. Als Reaktion auf die Zölle stellte er einen 1,3 Milliarden Dollar schweren Plan zur Grenzsicherung vor, der auch eine gemeinsame US-kanadische Einsatztruppe umfasst.

(4) Eine neue Blaupause für die US-Kanada-Beziehungen

Trumps zweite Amtszeit wird voraussichtlich stark von der Agenda des Projekts 2025 der Heritage Foundation geprägt sein. Eines der zentralen Ziele: eine umfassende Energiestrategie für den gesamten amerikanischen Kontinent, die die Abhängigkeit der USA von fernen, instabilen Energiequellen verringern soll.

Mexiko und Kanada spielen dabei eine Schlüsselrolle. Das Konzeptpapier des Projekts 2025 betont, dass die USA „mit Mexiko, Kanada und anderen Ländern zusammenarbeiten müssen, um eine auf die Hemisphäre fokussierte Energiepolitik zu entwickeln.“ Wenn Trump es mit Energieunabhängigkeit und -sicherheit ernst meint, sind Kanadas riesige Ölreserven und Mexikos geografische Nähe unverzichtbare Bestandteile dieser Vision.

(5) Prioritäten vom ersten Tag an

Doch es geht nicht nur um Energie. Trump verfolgt eine viel weitreichendere Strategie:

- Eindämmung illegaler Einwanderung und Bekämpfung des Drogenhandels – insbesondere des Fentanyl-Schmuggels durch mexikanische Kartelle.

- Zurückgewinnen der US-Souveränität über Energie – und damit weniger Abhängigkeit von anderen Mächten.

- Einschränkung des Einflusses externer Mächte, allen voran Chinas, in der westlichen Hemisphäre.

- Bekämpfung linker und progressiver Regierungen in Lateinamerika, die als destabilisierend für die Region betrachtet werden.

Letztlich geht es bei der Neuausrichtung der Handels- und Sicherheitsbeziehungen nicht nur um Wirtschaft, sondern um eine geopolitische Machtverschiebung. Die USA wollen die Kontrolle über Energieproduktion und Sicherheit in der westlichen Hemisphäre zurückerlangen – und Trump scheint bereit, dafür jeden verfügbaren Hebel zu nutzen.

Geopolitik II: Werden Zölle die Inflation anheizen?

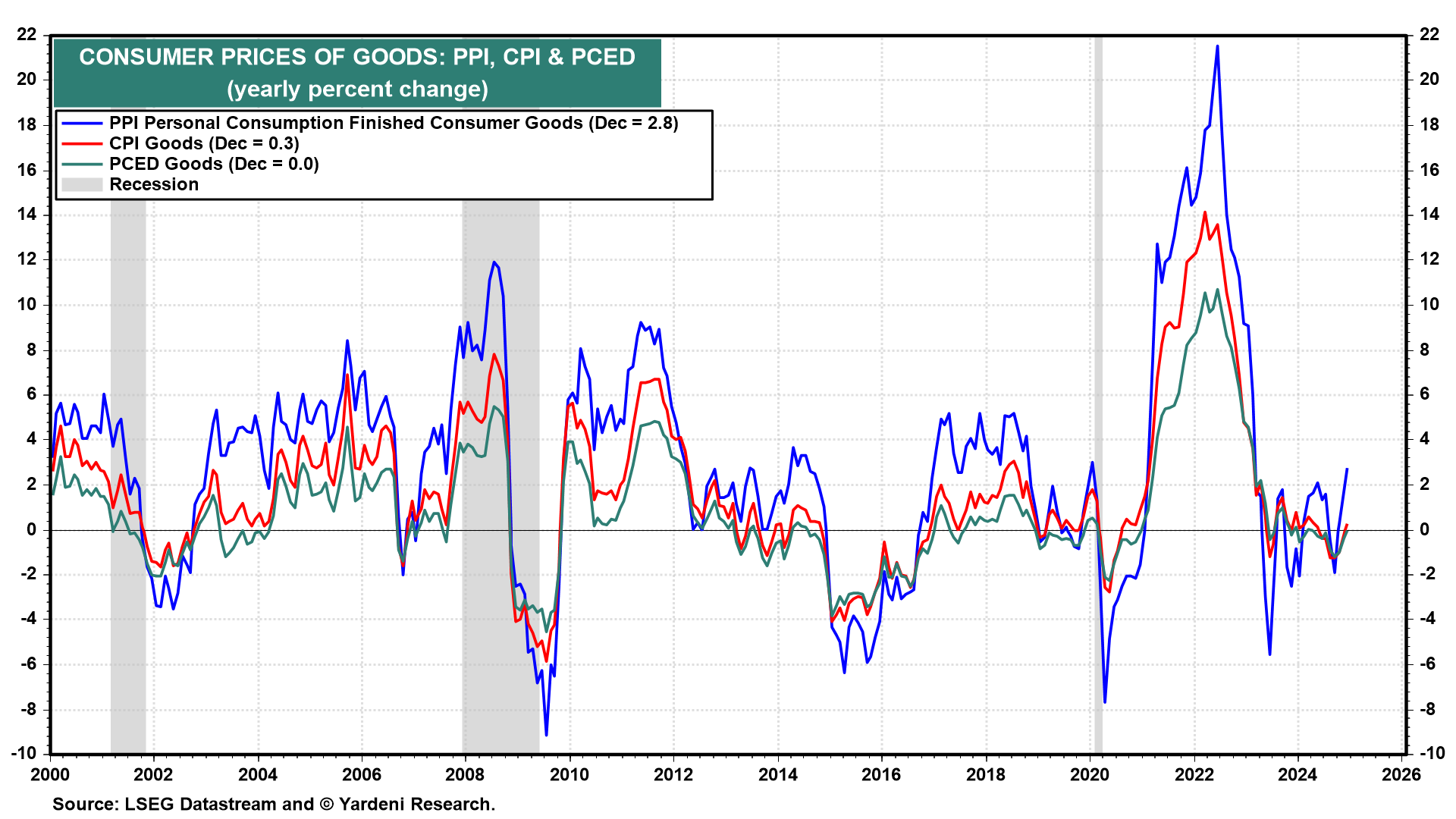

Das war 2018 nicht der Fall – zumindest nicht für US-Verbraucher. Die PPI-Inflation für Fertigkonsumgüter lag in den Jahren 2017 und 2018 im Schnitt bei 4,5 % pro Jahr, bis die geldpolitische Straffung der US-Notenbank den Preisdruck 2019 dämpfte.

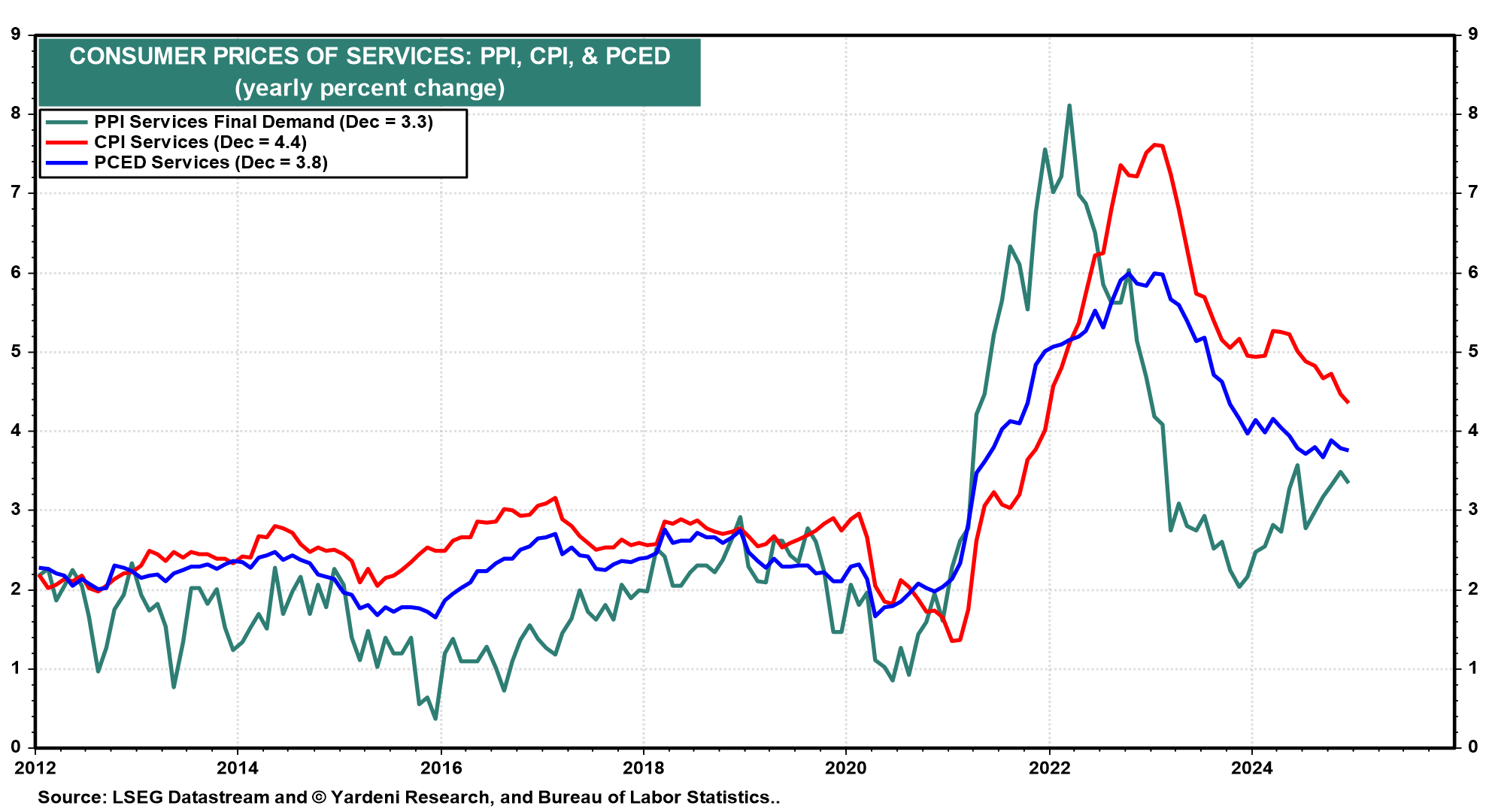

Trotzdem blieb die Inflation bei Waren gemäß VPI und PCED moderat. Auch die Preissteigerungen im Dienstleistungssektor überschritten während der Trump-Regierung nie die 3,0 %-Marke im Jahresvergleich. Letztlich können Verbraucher durch Substitution und veränderte Präferenzen Preissteigerungen bei bestimmten Gütern ausgleichen.

Die Deflation im Warenbereich hat die jüngste Zinssenkungskampagne der Fed erheblich unterstützt. Da die Preisrückgänge im Dienstleistungssektor jedoch nur langsam voranschreiten und möglicherweise auf einem höheren Niveau verharren, als es mit einer Gesamtinflation von 2,0 % vereinbar wäre, könnte ein Angebotsschock, der die Warenpreise steigen lässt, die Zinssätze wieder nach oben treiben. Die größte Herausforderung für die Fed besteht darin, eine Entkopplung der Inflationserwartungen zu verhindern – ein Anstieg über 3,0 % wäre ein Warnsignal.

Allerdings halten wir es für unwahrscheinlicher, dass Zölle eine Inflationsspirale auslösen, als dass sie das Wirtschaftswachstum belasten. Ein globaler Handelskrieg mit spürbaren Auswirkungen auf das Wachstum wäre eines der kritischsten Szenarien. Dennoch sehen wir dieses Risiko nur mit einer niedrigen subjektiven Wahrscheinlichkeit von 20 % – also als ein mögliches, aber wenig wahrscheinliches „Was-wäre-wenn“-Szenario mit potenziell gravierenden Folgen.

Schauen wir uns die möglichen inflationären Auswirkungen von Zöllen genauer an:

1. Inflationserwartungen

Präsident Trump hat heute eine ganz andere Wirtschaftslage vor sich als zu Beginn seiner ersten Amtszeit. Damals stagnierte die Wirtschaft noch in den Nachwirkungen der Finanzkrise, und die Sorge galt eher der Deflation als der Inflation. Heute hingegen sieht die Lage anders aus: Die Wirtschaft ist nahe an der Vollbeschäftigung, die Inflation bleibt hoch, die Zuwanderung verlangsamt sich, die Fiskalpolitik ist expansiv, und die geldpolitischen Rahmenbedingungen sind weitgehend neutral.

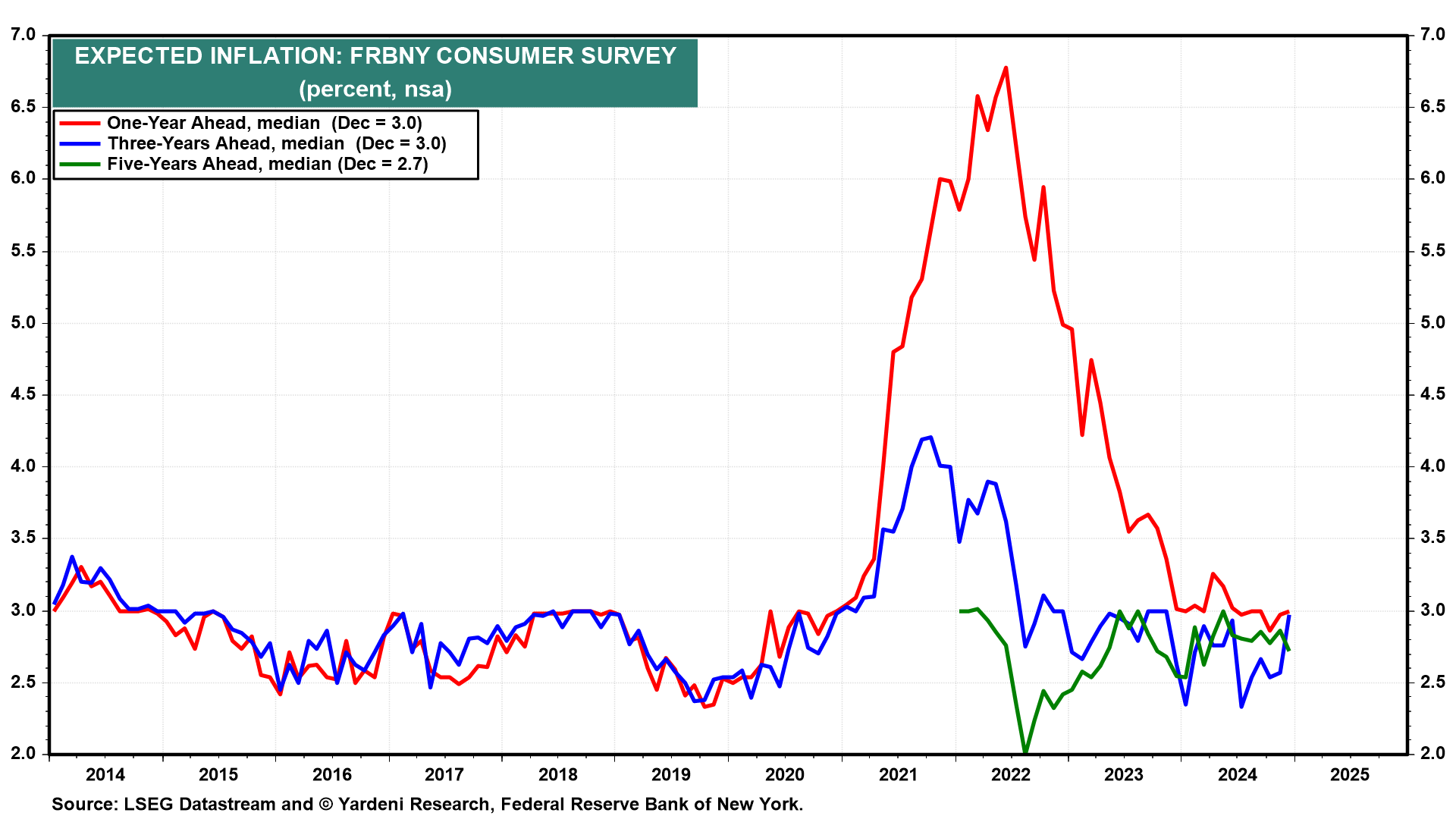

Die Verbraucher haben genug von steigenden Preisen, weshalb der Spielraum für wirtschaftspolitische Fehler heute geringer ist als damals. Die Verbraucherumfrage der New Yorker Fed zeigt, dass die Inflation in den kommenden Jahren zwischen 2,7 % und 3,0 % erwartet wird.

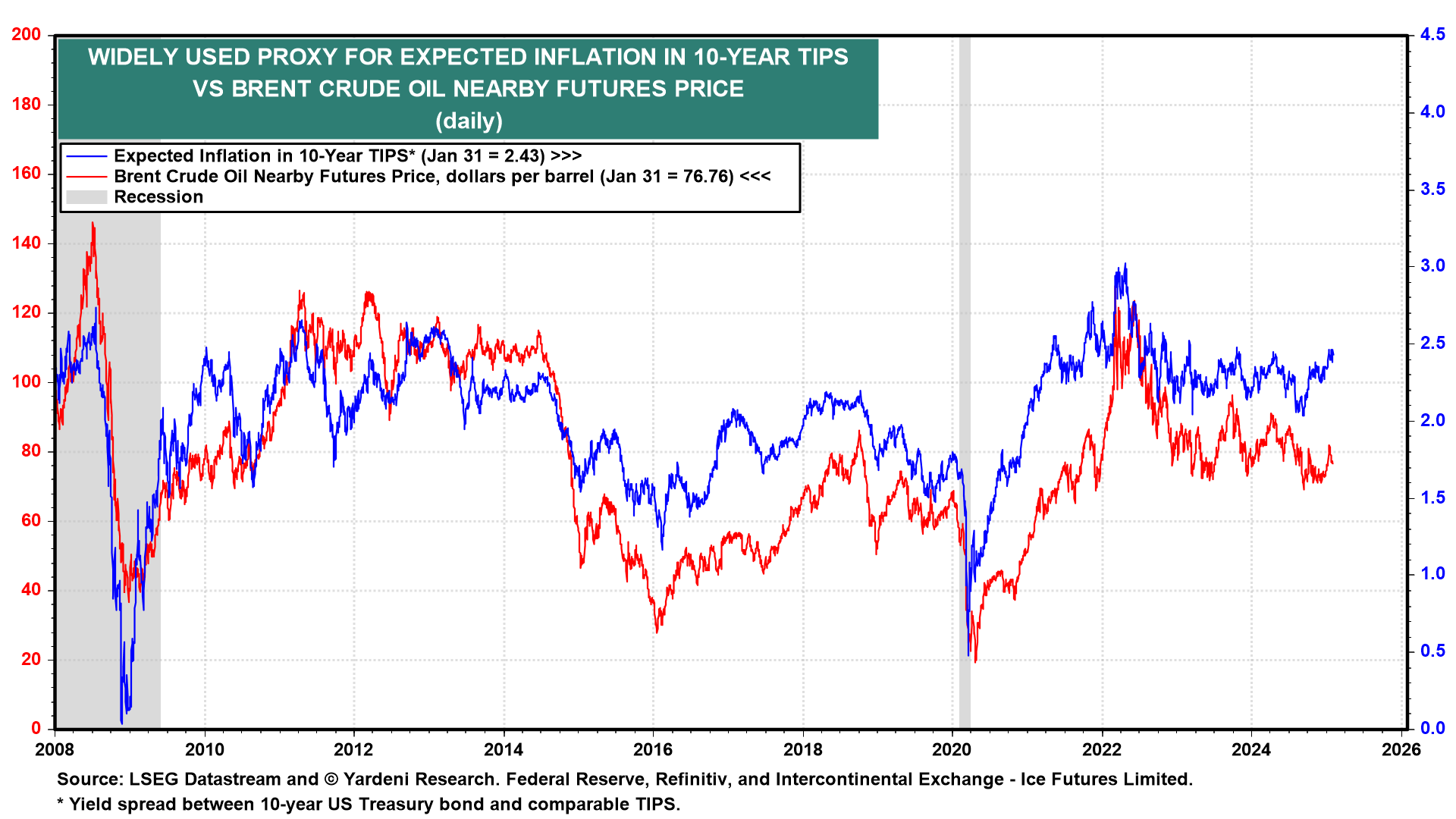

Während die Breakeven-Inflation historisch betrachtet normal bleibt, deutet die jüngste Entkopplung vom Ölpreis darauf hin, dass sich Anleiheinvestoren zunehmend Sorgen um die Inflation machen. Allerdings werden Zölle nur dann einen direkten Einfluss auf die Inflationserwartungen haben, wenn sie die Nachfrage spürbar ankurbeln.

2. Nachfrage

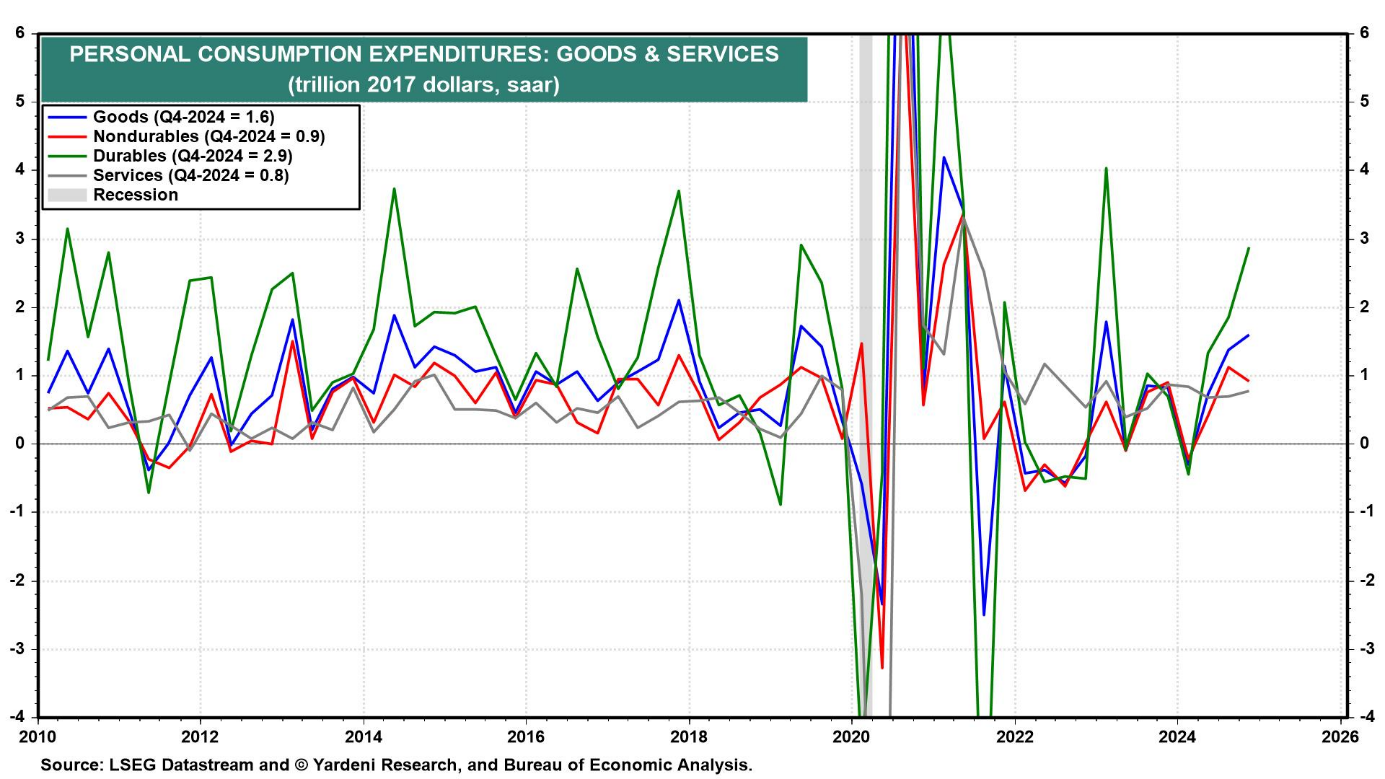

Die Zölle unter Trump 1.0 haben weder die allgemeine Verbraucherinflation befeuert noch die Nachfrage spürbar gedämpft. Während der gesamten ersten Trump-Amtszeit verliefen die persönlichen Konsumausgaben (PCE) für Waren und Dienstleistungen weitgehend normal. Die Ausgaben für langlebige Wirtschaftsgüter gingen im ersten Quartal 2019 zwar zurück, doch das fiel genau in die Zeit, in der die Fed ihre Bilanz reduzierte und die Zinssätze anhob – so stark, dass sie später im Jahr zurückrudern musste.

Niedrigere Steuersätze wirken zwar grundsätzlich stimulierend, doch der Unterschied zwischen einem Körperschaftssteuersatz von 21 % und einer möglichen Senkung auf 15 % sowie eine Verlängerung des Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) von 2017 wäre im Vergleich zu den fiskalischen Impulsen unter Trump 1.0 eher gering. Insgesamt dürfte der fiskalische Stimulus diesmal schwächer ausfallen.

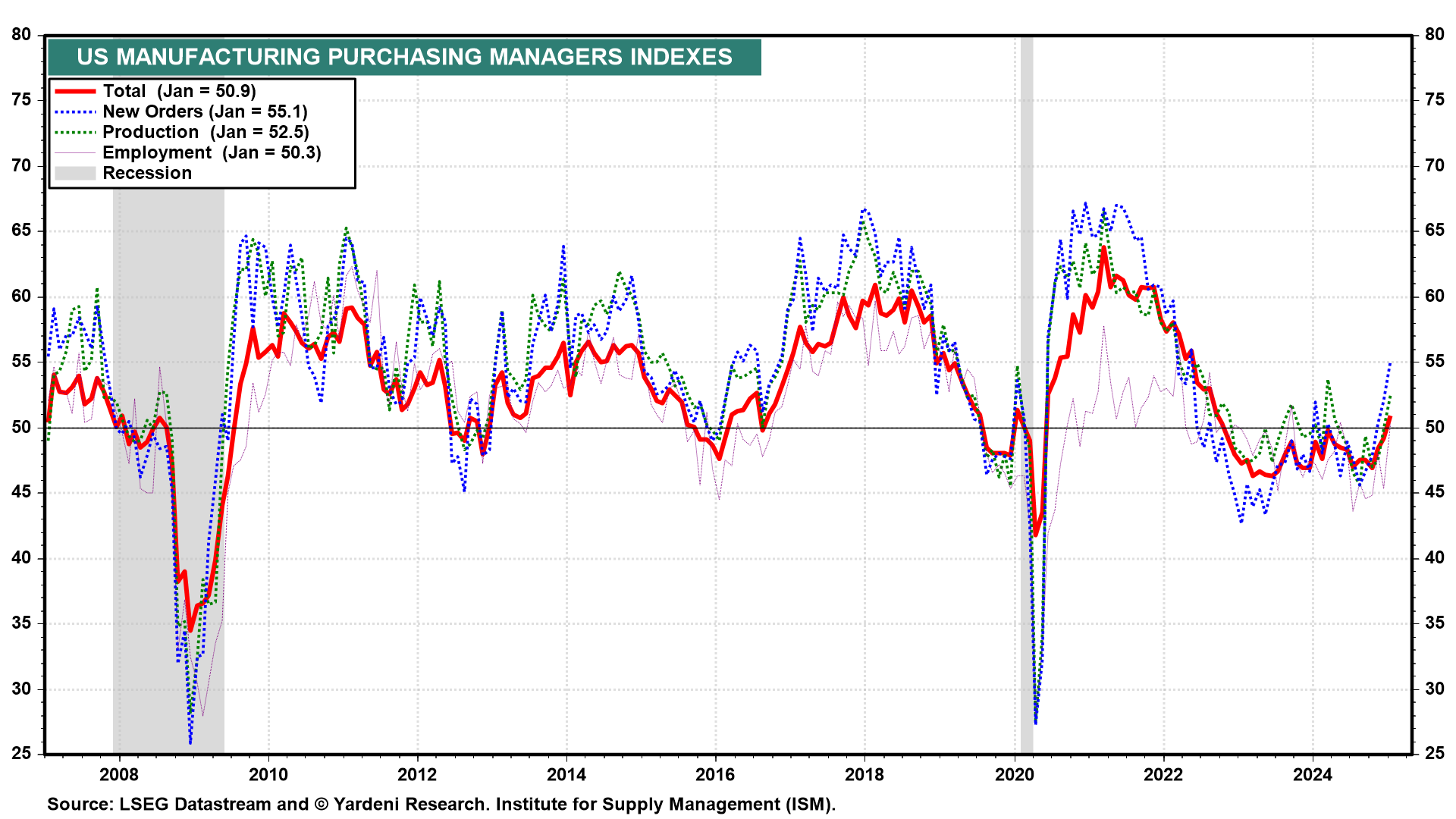

Angesichts des jüngsten Anstiegs des ISM M-PMI auf über 50,0 und der Normalisierung der Verbrauchernachfrage nach Waren erwarten wir nicht, dass Zölle entweder zu einem starken Nachfrageeinbruch oder zu einer Nachfragesteigerung durch fiskalische Stimuli führen werden. Vielmehr könnte sich eine Art „Goldilocks-Szenario“ entwickeln – also eine stabile Wirtschaft ohne dramatische Ausschläge.

3. Arbeit

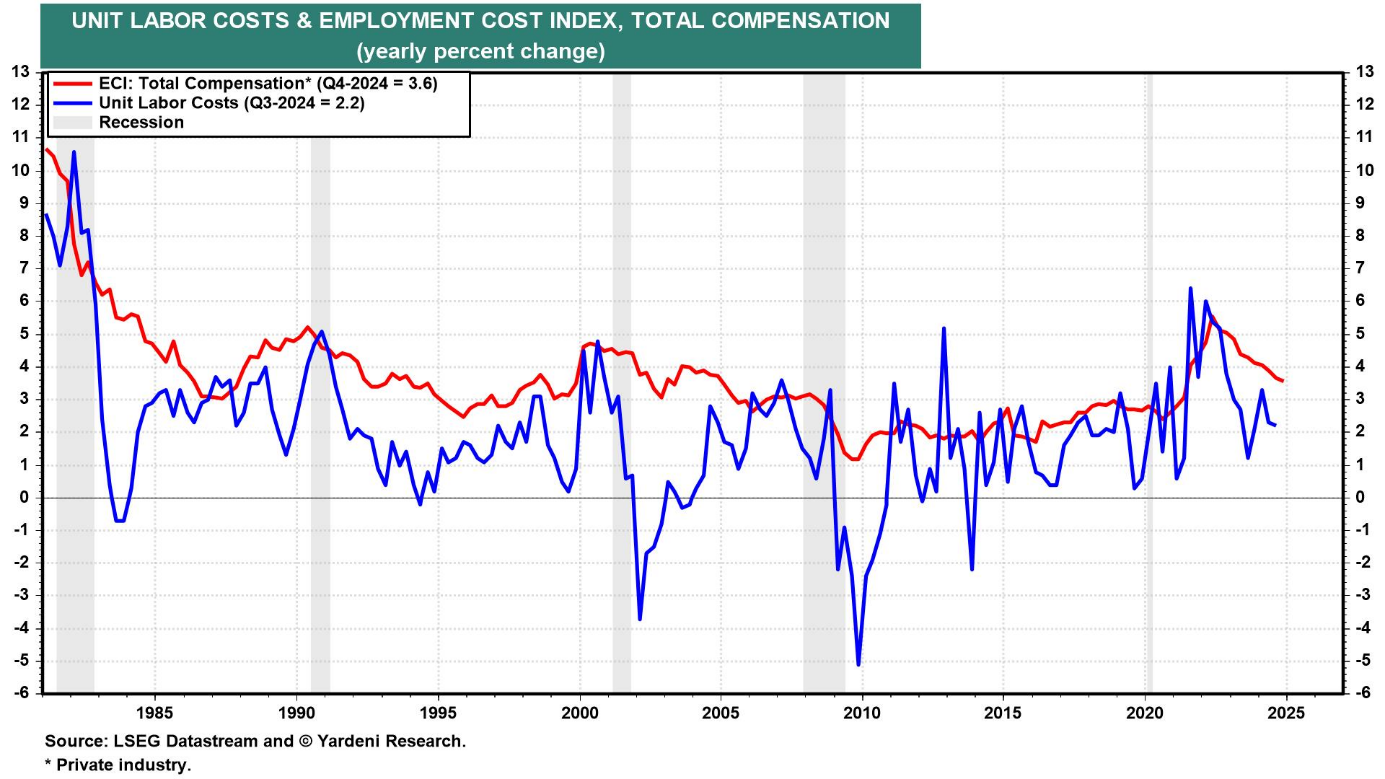

Die Sorge über steigende Arbeitskosten ist nicht unbegründet. Sollten Unternehmen gezwungen sein, von ausländischen Arbeitskräften auf teurere US-Arbeitskräfte umzusteigen, könnten die Produktionskosten steigen. Gleichzeitig könnten strengere Einwanderungspolitiken den Zugang zu günstigen Arbeitskräften weiter erschweren.

Allerdings war dies unter Trump 1.0 kein dominierendes Problem. Während der Biden-Regierung hingegen sind die Arbeitskosten stark gestiegen – nicht zuletzt durch massive fiskalische Anreize und eine lockere Geldpolitik.

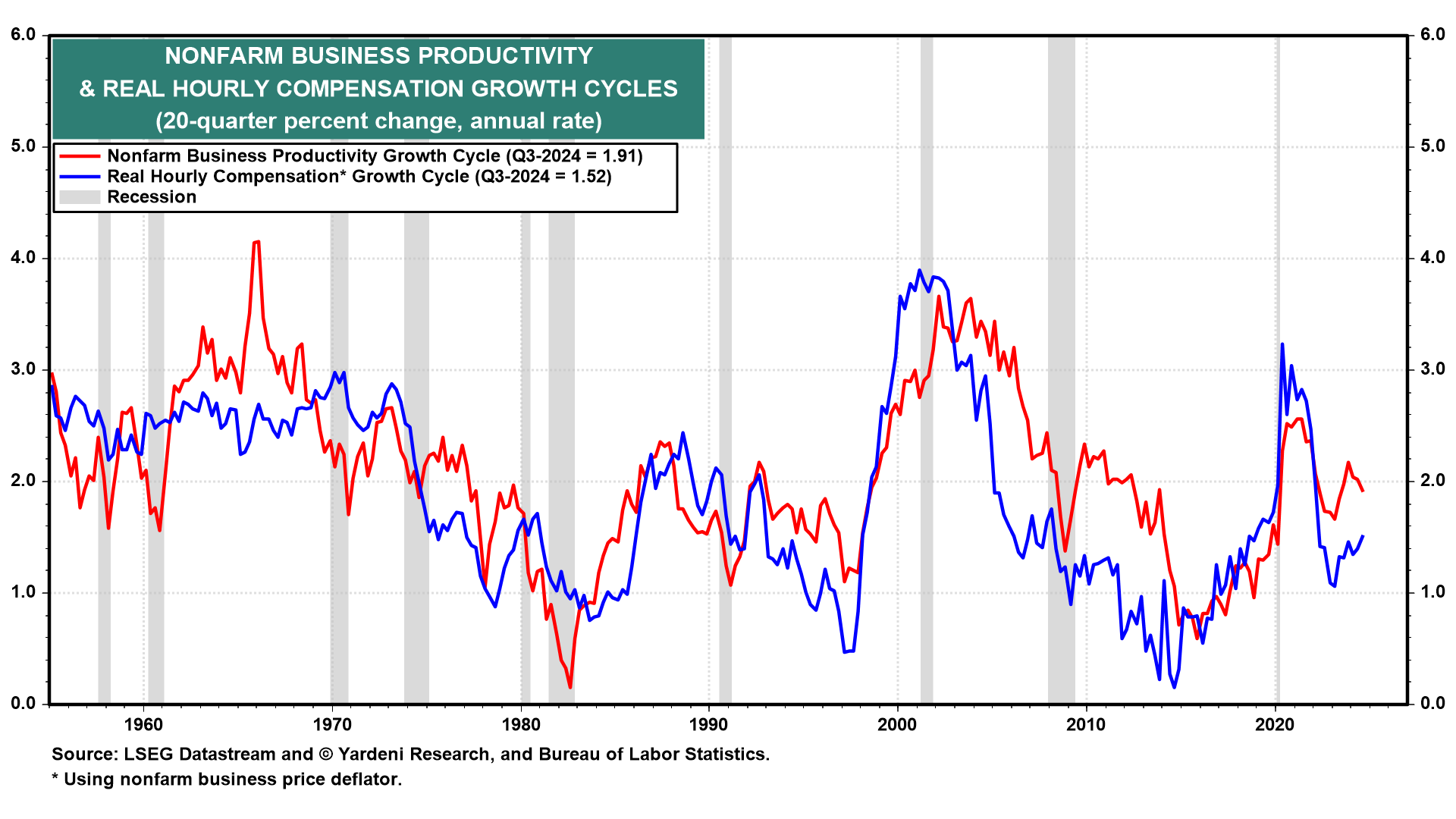

Wir gehen davon aus, dass Produktivitätssteigerungen dazu beitragen werden, die Lohnstückkosten zu dämpfen, während die Reallöhne moderat auf rund 3,0 % pro Jahr steigen könnten. Höhere Löhne bedeuten auch eine höhere Kaufkraft für US-Verbraucher, was wiederum den Konsum stützen könnte.

4. China

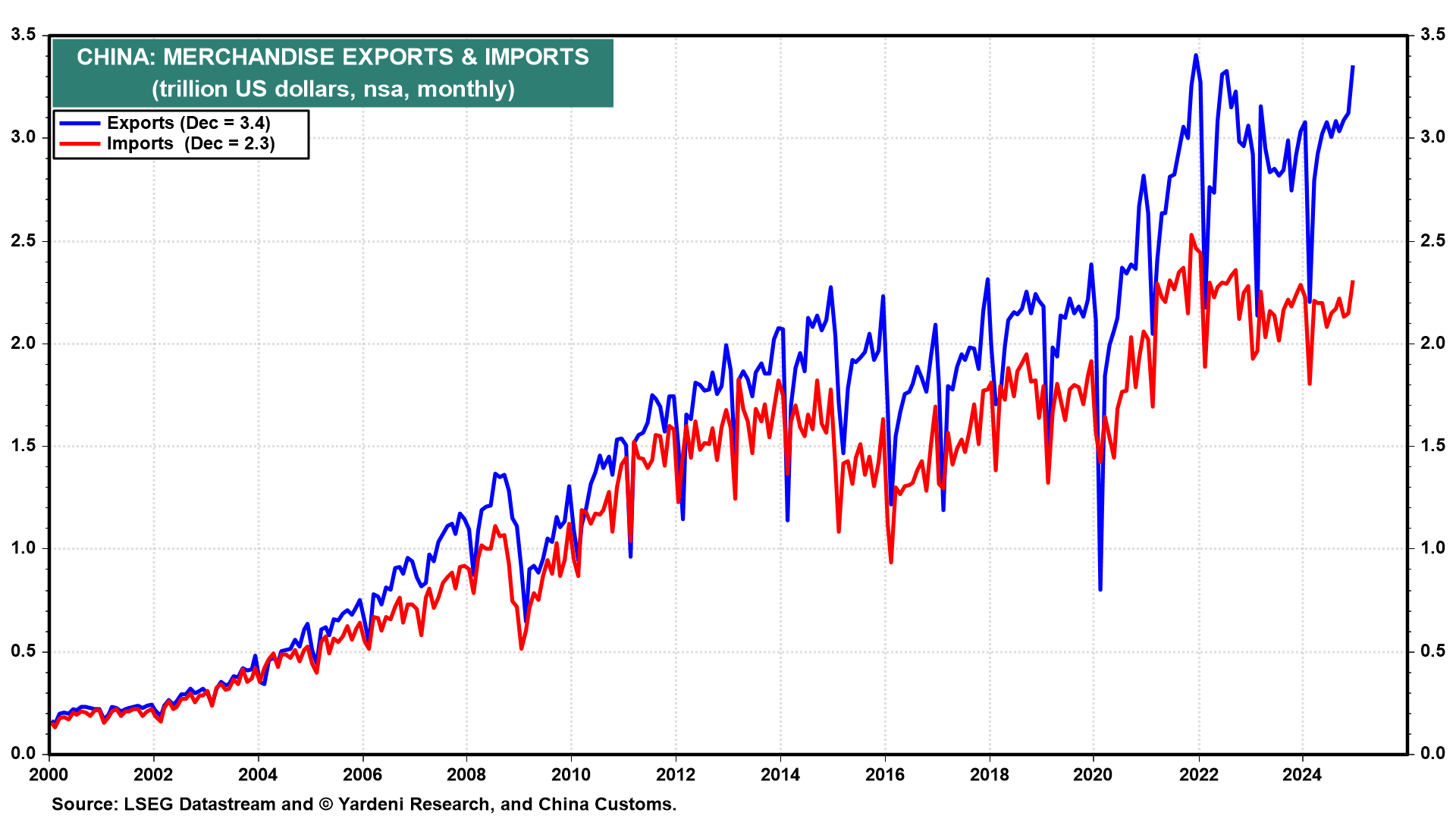

Chinas Exporte wachsen weiterhin rasant, während die Importe seit Jahren stagnieren. Länder mit stark exportabhängigen Volkswirtschaften – insbesondere China – sind darauf angewiesen, dass die USA ihre Produkte weiterhin konsumieren. Dies gilt derzeit umso mehr, da die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) versucht, sich aus der wirtschaftlichen Schwächephase infolge der Immobilienkrise herauszuexportieren.

Die USA sind jedoch weit weniger von China abhängig als umgekehrt.

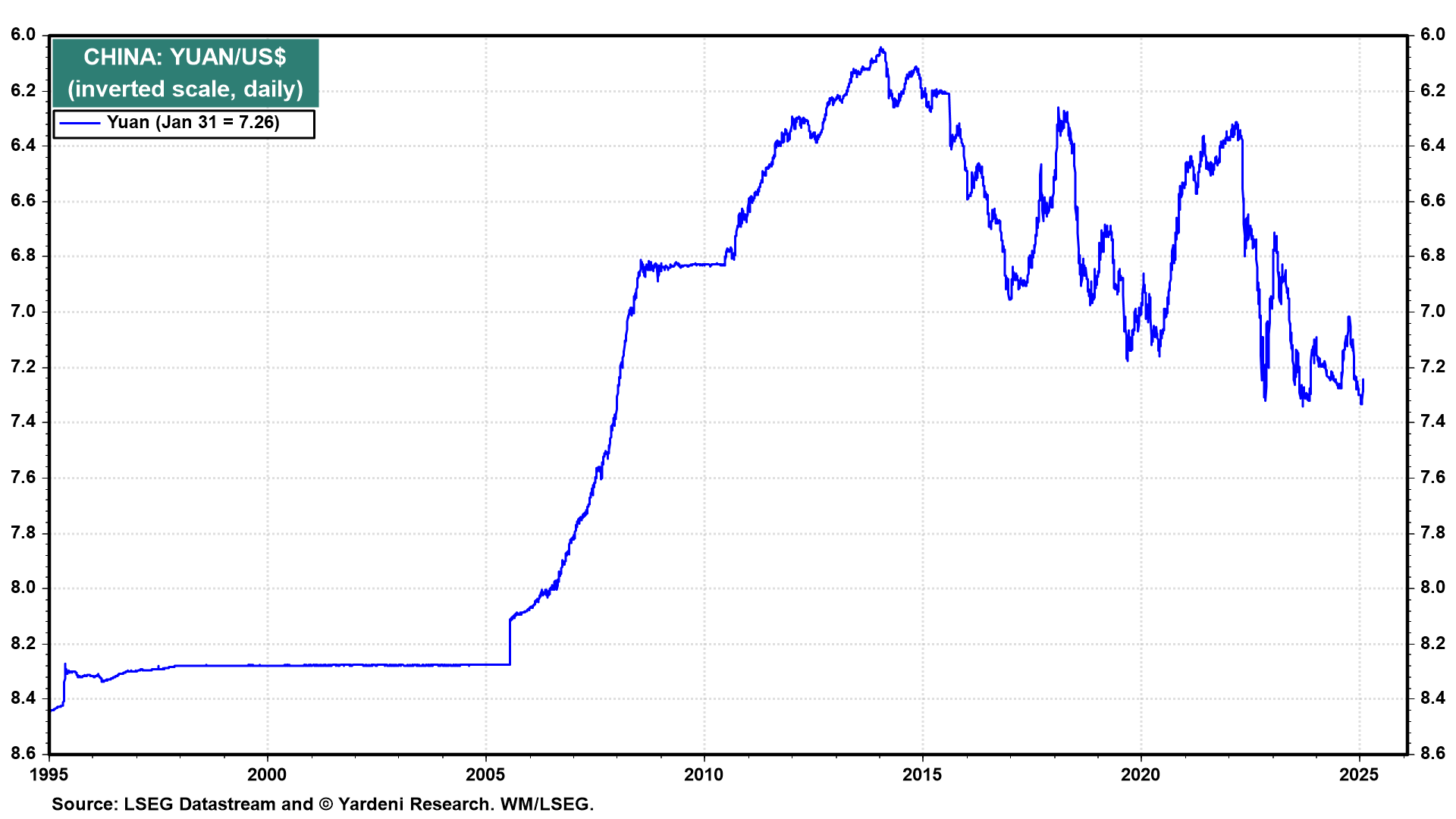

Während China seine Währung abwerten könnte, um die Auswirkungen von Zöllen abzufedern, nähert sich der Yuan bereits einem kritischen Niveau, das Kapitalflucht auslösen könnte.

Die Umgehung von Zöllen durch Drittländer wie Vietnam oder Mexiko dürfte diesmal schwieriger werden als unter Trump 1.0. Solange die chinesische Führung keine grundlegende wirtschaftspolitische Neuausrichtung vornimmt, wird der Druck für Konzessionen in Handelsverhandlungen eher auf China als auf den USA lasten.