Subventionen- ein fiskalisches Instrument, mit welchem selektierte Unternehmen finanziell, ohne die Forderung einer Gegenleistung unterstützt werden. Der Staat stellt also ausgewählten Unternehmen oder Wirtschaftszweigen unmittelbare Finanzhilfen oder Steuervergünstigungen zur Verfügung, sodass diese wettbewerbsfähiger werden oder den Fokus auf zukunftsorientierte Transformationen, wie etwa den Klimawandel, legen. So weit, so gut. Moralisch mögen diese finanziellen „Anreize“ oder „Unterstützungen“ vertretbar sein, volksökonomisch sind diese staatlichen Interventionen jedoch irrational und stellen ein fundamentales Problem dar.

Deutsche Subventionen – 2024

Quelle: iwd

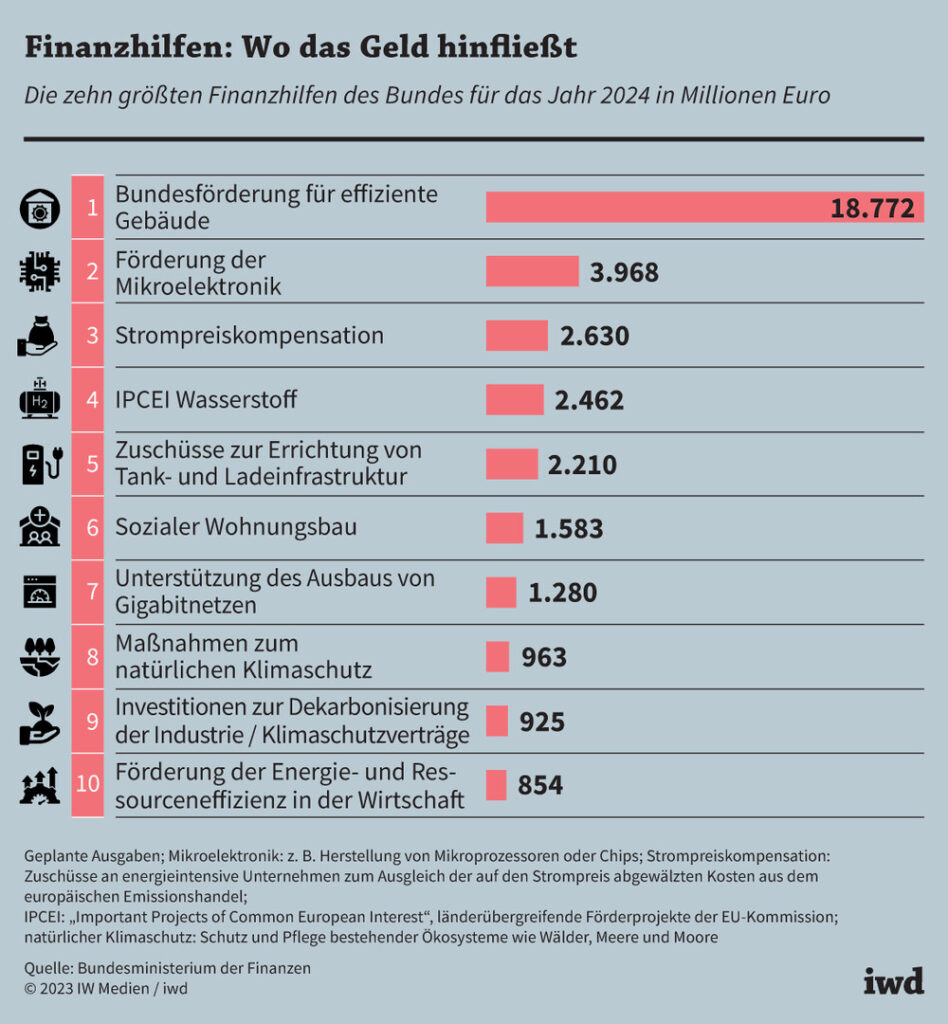

Für das Jahr 2024 plante die deutsche Bundesregierung im Allgemeinen Subventionen in Höhe von rund 67 Milliarden Euro, bestehend aus Finanzhilfen und Steuervergünstigungen.

Quelle: iwd

Besonders stark gefördert werden Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit: 83 der 138 Finanzhilfen sind darauf ausgerichtet und machen mit 39 Milliarden Euro rund 86 Prozent des gesamten Finanzhilfevolumens aus. Der größte Einzelposten ist mit 18,8 Milliarden Euro die Förderung für energieeffiziente Gebäude. Seit 2021 sind die Finanzhilfen deutlich gestiegen, maßgeblich durch klimapolitische Programme wie die Dekarbonisierung der Industrie oder Wasserstofftechnologien.

Steuervergünstigungen, die gemeinsam von Bund und Ländern getragen werden, sollen zwar um 11 Prozent auf 18,4 Milliarden Euro sinken, bleiben aber weiterhin ein bedeutender Faktor. Der größte Posten hierbei sind Steuererleichterungen für geerbte Unternehmen, die 4,5 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen für die Länder bedeuten. Auch der ermäßigte Umsatzsteuersatz für Kultur und Unterhaltung führt zu Einbußen von 4,3 Milliarden Euro.

Obwohl frühere Regierungen Subventionsabbau angekündigt haben, steigt das Gesamtvolumen sichtbar weiter an.

Subventionen sorgen für einen Wohlfahrtsverlust

Quelle: Ralf Wagner Volkswirtschaftslehre

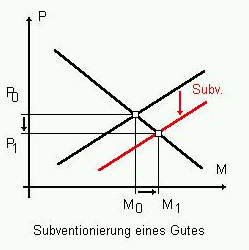

In Betrachtung der allgemeinen Angebots-Nachfrage-Kurve sehen wir, dass es eine Subvention ermöglicht, das Gut zu einem Preis zu verkaufen, welcher unterhalb der eigenen Produktionskosten liegt. Gehen wir einfachheitshalber von einer konstanten Nachfrage aus, so verschiebt die Subvention die Angebotskurve nach unten- der Preis sinkt und die Ausgabemenge steigt.

Rein marktmechanisch bewirkt die Subvention also eine Win-Win-Situation für Produzent und Konsument. Denn wohingegen der Produzent mehr Güter zu niedrigeren Preisen, ohne Einbußen von Gewinnmargen verkaufen kann, erwirbt der Konsument die subventionierten Güter kostengünstiger.

Eine volkswirtschaftliche Betrachtung lässt Subventionen hingegen deutlich kritischer erscheinen. Denn Subventionen führen zu einer Überproduktion, da sie die Kosten für Produzenten künstlich senken, wodurch wirtschaftliche Anreize verzerrt werden. In einem intakten Markt definiert sich der Erfolg eines Unternehmens aufgrund der durch Angebotskonditionen und gesellschaftlichen Nutzens generierten Nachfrage eines Gutes.

Die Überproduktion verursacht demnach einen Wohlfahrtsverlust, weil die zusätzlichen produzierten Einheiten höhere gesellschaftliche Kosten als Nutzen verursachen. Ohne Subvention würde sich der Markt im Gleichgewicht befinden, in dem sich Angebot und Nachfrage optimal treffen. Durch die künstlich gesenkte Produktionskosten der Unternehmen entstehen jedoch Überschüsse, die entweder zu einem Preisverfall oder zu nicht absetzbaren Mengen führen. Diese überschüssigen Produkte müssen entweder zu niedrigen Preisen verkauft, exportiert oder sogar vernichtet werden, was eine Verschwendung von Ressourcen bedeutet.

Die herbeigeführte Verschiebung der Angebotskurve nach rechts ist demnach volksökonomisch irrational- Unternehmen würden nämlich demnach mehr produzieren, als der Markt ohne staatliche Eingriffe aufnehmen würde. Es entsteht eine Differenz zwischen der ursprünglichen Gleichgewichtsmenge und der neuen, subventionierten Menge.

Subventonen sind ineffzient

Das Problem mit den Subventionen ist folgendes: Die Instanz, welche Subventionen vergibt, muss über das Wissen verfügen, dass das Unternehmen nicht nur die bereitgestellten Ressourcen effizient und gewinnbringend nutzt, sondern auch, dass die Branche in der Zukunft besteht und die transformativen Unternehmenslösungen Früchte tragen. Diese Wissensanmaßung ist aufgrund des dynamischen Charakters der Wirtschaft und der Welt an sich nicht trivial.

Die von mir angeführte These, Subventionen seien ineffizient, ergibt sich dementsprechend aus folgendem Sachzusammenhang. Der Staat subventioniert Unternehmen, welche es entweder aus eigener Kraft nicht schaffen, solvent oder wettbewerbsfähig zu sein oder beispielsweise Technologien und allgemeine Transformationen, von welchen sie denken, jene seien nötig, um einen positiven Effekt für das zukünftige Umfeld zu schaffen.

Quelle: ZDF

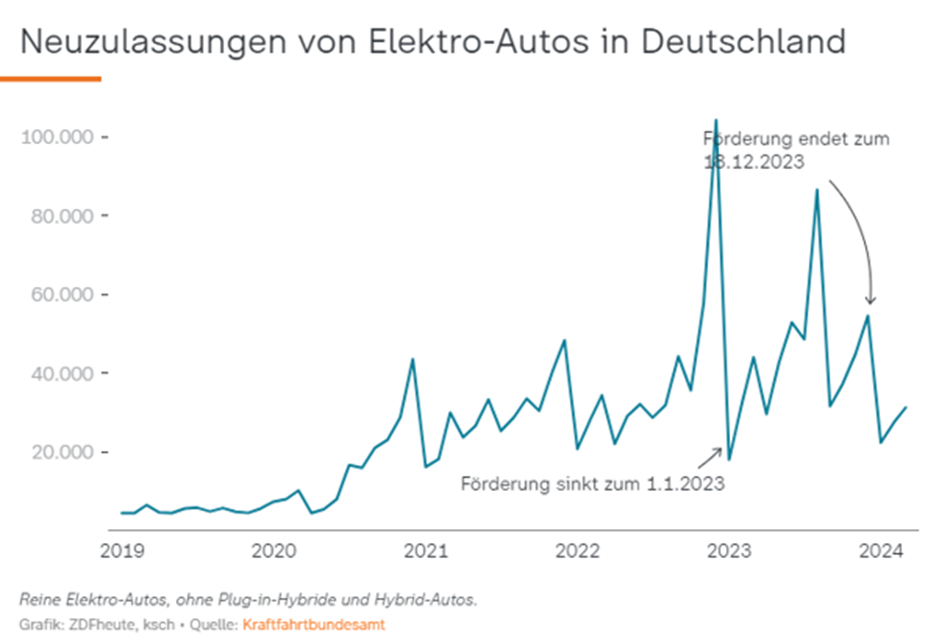

Anhand des Beispiels der E-Autos lässt sich die Wirkung von Subventionen und künstlich generierte Nachfrage gut erklären. Denn was haben wir gesehen? Zuerst wurden die E-Autos aufgrund des bevorstehenden Verbrennerverbots sowie der europäischen Dekarbonisierung subventioniert, um die Nachfrage zu erhöhen- die Neuzulassungen stiegen. In dem Moment, in welchem die Förderungen reduziert wurden, sind ebenfalls die Neuzulassungen geschrumpft. Das zeigt, dass die Subventionierung und die damit einhergehenden Preisvergünstigungen nicht etwa zu einer Verbesserung der Angebotskonditionen und einem tatsächlichen gesellschaftlichen Nutzen führten, sondern einen Nachfrageboom erzeugten, welcher beim Beenden staatlicher Förderungen direkt wieder platzte.

Marktverzerrung

Es gibt demnach aus verschiedenen Gründen keine tatsächliche Nachfrage, was nicht bedeutet, dass das Fahren von E-Autos nicht zukunftsnotwendig ist. Es bedeutet aber, dass jenes Gut die Bedürfnisse der Konsumenten nicht genüge befriedigt und diese Unternehmung nicht tatsächlich nachgefragt wird.

Unternehmen stehen ständig in Konkurrenz und zielen immer darauf ab, die Bedürfnisse der Konsumenten zu befriedigen. Bei Änderungen der Bedürfnisse müssen sich auch die Angebote seitens der Unternehmen transformieren. Welchem Unternehmen diese Transformation nicht aus eigener Hand gelingt, der scheidet aus dem Markt aus und ermöglicht einem neuen, anpassungsfähigeren Produzenten einen Platz im Wettbewerb. Der ständige Wettbewerb führt also dazu, dass sich die zukunftstauglicheren Unternehmungen durchsetzen und es ständig zu einer Optimierung kommt, welche sich aus der Nachfrage und dem Nutzen der Konsumenten ergibt. Generiert der Fiskus nun künstliche Nachfrage, verschwendet man nicht nur Gelder, welche nachhaltiger und effizienter angelegt werden können, sondern man bindet Unternehmen, dessen Ideen und Produkte überholt sind, in einem Markt, wodurch effizienteren und de facto besseren Produkten der Markteinstieg verwehrt bleibt.

Ressourcenverschwendung

Ein Unternehmen in einer marktwirtschaftlichen Umgebung ist per Definition das Paradebeispiel für Nachhaltigkeit, denn das Ziel ist immer Gewinnmaximierung. Gewinnmaximierung bedeutet, die Bedürfnisse der Konsumenten mit so wenig wie möglich Ressourcen zu befriedigen. Subventioniert der Staat nun selektiv, so wird einem Unternehmen, welches Hilfe bei der Transformation benötigt- also de facto nicht aus eigener Kraft Gewinnmaximierung betreiben kann-, finanzielle Unterstützung zur Verfügung gestellt. Man hält also einen nicht konkurrenzfähigen Konzern künstlich im Wettbewerb.

Das hat zur Folge, dass einerseits Kapital und physische Sachwerte gebunden, andererseits aber auch Arbeitnehmer in einem ökonomischen und betrieblichen Umfeld gehalten werden, welches ohne künstliche Nachfrage nicht überleben würde. Das dafür verwendete Geld fällt dabei nicht etwa vom Himmel, sondern wird entweder über Verschuldung oder aus dem Haushalt finanziert. Dass Staatsverschuldung volksökonomisch betrachtet fehlerhaft ist, haben wir in unserer Analyse (WARUM DER GEDANKE DEUTSCHER STAATSVERSCHULDUNG FALSCH IST – EconomyGlobal) erläutert.

Geht man nämlich von einer wirtschaftsliberalen Grundausrichtung aus, so ist jegliche Staatsverschuldung nicht etwa eine Verbesserung des langfristigen Produktionspotenzials, sondern führt lediglich zu einer veränderten Nutzung der bestehenden Produktionskapazitäten. Der Nachfrageeffekt schafft dabei die Illusion, dass die kurzfristige Aufblähung der Wirtschaft tatsächlich eine Verbesserung der Wirtschaftsleistung darstellt. Volksökonomisch ist jedoch einzig und allein von realem Wirtschaftswachstum zu sprechen, wenn sich die Angebotskonditionen durch ein Erhöhung des Real- bzw. Humankapitals verbessern. Bei höheren Staatsverschuldungsquoten kommt es lediglich zu einer Verschiebung der Ressourcen, die temporär für höhere Auslastung sorgt, aber keine echte Kapitalbildung bewirkt.

Nimmt man die finanziellen Mittel für Subventionen aus dem Haushalt, weitet man zwar nicht den Auslastungsgrad des Produktionspotentials aus, man verteilt aber das Geld der Steuerzahler hinzu nicht wettbewerbsfähigen Wachstumsruinen. Dementsprechend ist der Gedanke, dass Subventionen den Preis drücken, in Anbetracht der Frage, wer die Subventionen finanziert, nicht trivial. Denn berücksichtigt man die Steuerzahlungen, ist der Kostenvorteil für die Konsumenten stark vereinfacht null.

Gerechte Subventionen

Der Aspekt der Ungerechtigkeit bei gezielter Subvention ist eine logische Begleiterscheinung. Einerseits für die Unternehmen, welche trotz guter Leistungen keine Unterstützung erfahren, andererseits für die Steuerzahler, dessen Geld pulverisiert wird. Es gibt jedoch auch gerechte Subventionen, welche weder einen gewissen Markt verzerren, noch Ressourcen verschwenden. Erinnern wir uns an die zwei Gründe für reales Wirtschaftswachstum, so begegnet uns die Vergrößerung von Real- und Humankapital.

Besonders letzteres ist mittels Subventionen gerecht, zu unterstützen. Meritorische Güter wie etwa die Bildung werden nämlich nicht ausreichend von den Märkten bereitgestellt. Da Bildung und Wissensschöpfung die Grundlage von Innovation und Fortschritt sind, ist es hier nicht nur trivial, sondern notwendig, staatlich zu intervenieren.

Das Gleiche gilt für sozialpolitische Gründe. Deutschland ist ein Sozialstaat und extrahieren wir die falsche Ausrichtung des aktuellen Bürgergelds, so ist der Grundgedanke richtig. Denn auch hier sollte der Staat mittels existenzsichernden Maßnahmen Bedürftigen helfen.

Um auf das Beispiel der Automobilindustrie zurückzukommen, ist es an sich nicht falsch E-Mobilität zu fördern. Jedoch sind Subventionen in dem Fall nicht nachhaltig gewesen. Man hat lediglich den Preiseffekt forciert, wobei es bei der Entscheidung eines neuen Autos und vor allem eines E-Autos um weitreichendere Parameter, wie Infrastruktur und Komfort, etc. geht. Das durch Subventionen pulverisierte Geld hätte sich deutlich besser in dem Ausbau von Ladeinfrastruktur gezeigt.

Gelder anders nutzen

Fiskalische Intervention ist richtig, jedoch nur in bestimmten Fällen: In einen vollumfänglichen, funktionierenden Markt mittels Subventionen einzugreifen, ist hingegen falsch. Diese Milliardensummen an Finanzhilfen könnten durch Verbesserungen der Rahmenbedingungen deutlich effizienter investiert werden. Besonders die Vergrößerung von Humankapital ist ein schwerwiegender Punkt. Wegfallende Subventionsbelastung würde es dem Fiskus ebenso erlauben, Steuereinsparungen vornehmen zu können und Investoren aus dem Ausland an sich zu binden. Diese Haushaltseinsparungen werden früher oder später in Bezug auf die Rentenprobleme ohnehin unabdingbar sein.