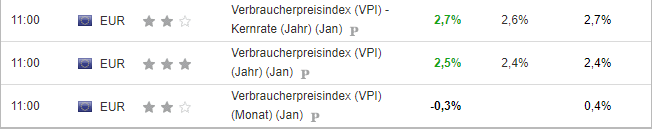

Auch, wenn der Fokus der Märkte derzeit auf den Zollentscheiden von Donald Trump liegt, sollte die anziehende Inflation in der Eurozone nicht in den Hintergrund geraten. Denn Eurostat veröffentlichte heute morgen um 11.00 Uhr MEZ die Inflationsrate für den Januar, welche überraschend über den Erwartungen lag.

Inflation steigt auf 2,5%

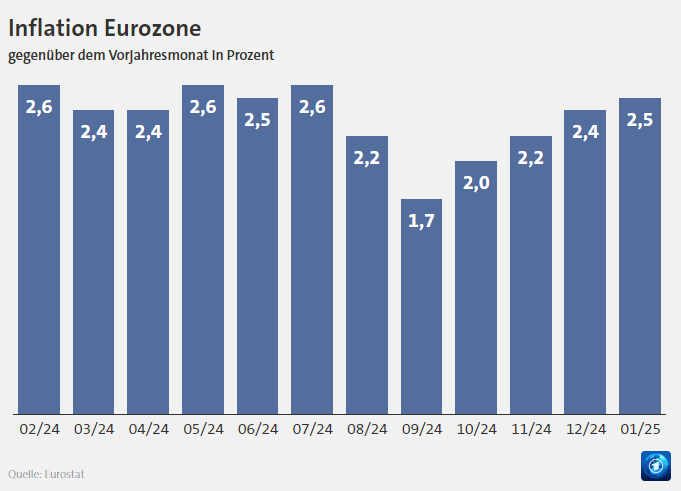

Quelle: Tagesschau

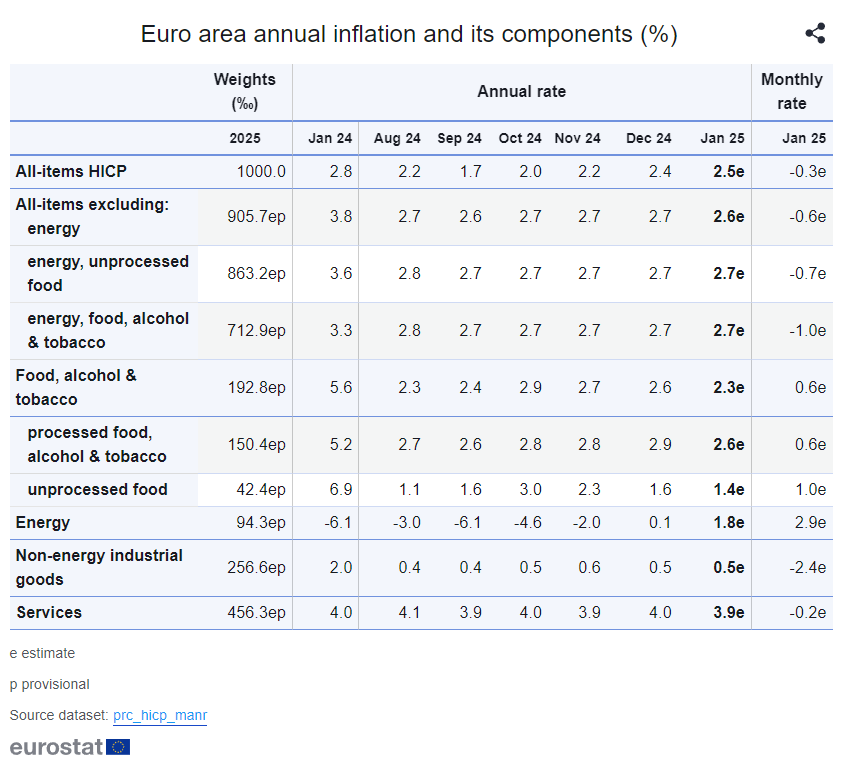

Die Inflation im Euroraum ist im Januar überraschend auf 2,5 % gestiegen, nachdem sie im Dezember noch bei 2,4 % lag. Hauptverantwortlich für den Anstieg war die Energie, die sich um 1,8 % verteuerte, während sie im Dezember nur um 0,1 % zugelegt hatte. Dienstleistungen blieben mit einem Plus von 3,9 % ein wesentlicher Inflationstreiber, verzeichneten aber einen leicht geringeren Anstieg als im Vormonat (4,0 %).

Quelle: Eurostat

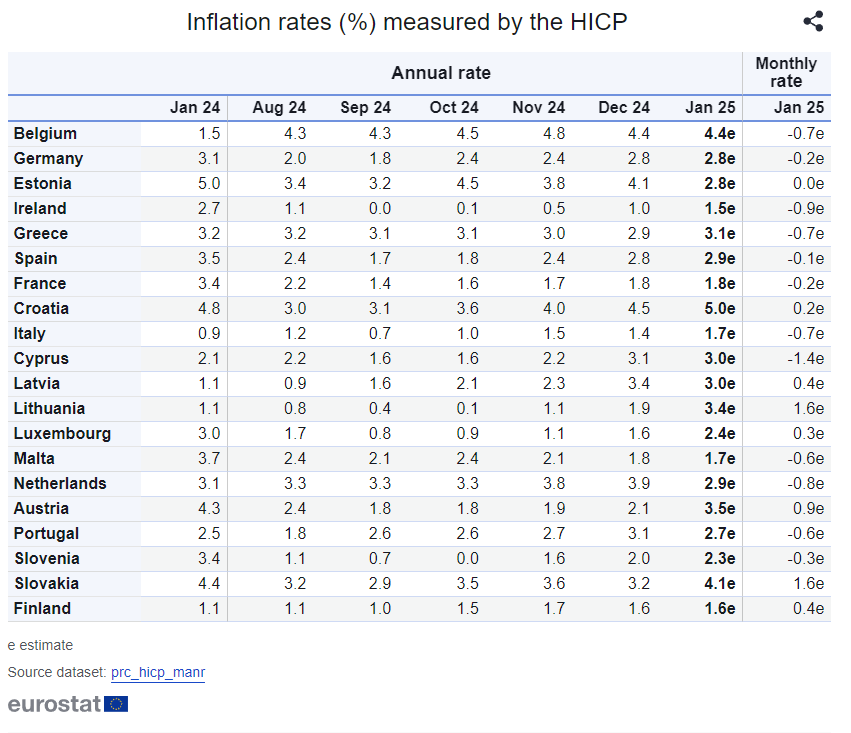

Am stärksten war die Preissteigerung nach Angaben der Statistiker in Kroatien (5,0 Prozent), Belgien (4,4 Prozent) und der Slowakei (4,1 Prozent). Die niedrigsten Inflationsraten verzeichneten Irland (1,0 Prozent), Finnland (1,6 Prozent) sowie Malta und Italien (jeweils 1,7 Prozent). Hierbei ist jedoch anzuführen, dass Eurostat eine etwas abgeänderte Inflationsberechnung als beispielsweise Destatis anwendet.

Quelle: Eurostat

Einschätzungen zur Inflation

Seit September, als die Inflationsrate noch bei 1,7 % lag, ist sie kontinuierlich angestiegen. Dennoch sieht die KfW-Expertin Stephanie Schoenwald die Teuerung nur moderat erhöht und hält das 2-%-Ziel für 2025 weiterhin erreichbar. Auch die EZB bekräftigte zuletzt ihre Einschätzung, dass die Inflation im kommenden Jahr wieder auf das angestrebte Niveau zurückkehren werde. Chefökonom Alexander Krüger von Hauck Aufhäuser Lampe erwartet in den kommenden Monaten einen Rückgang der Inflation.

Die Zollproblematik

Allerdings könnte der von US-Präsident Donald Trump verhängte Zollkrieg die Teuerungsraten weiter antreiben. Am Wochenende setzte Trump weitreichende Zölle auf Waren aus Mexiko, Kanada und China in Kraft und kündigte an, dass ähnliche Maßnahmen auch gegen die Europäische Union folgen werden. Die Folge wäre nicht nur eine weitere Gefährdung der Wirtschaftsleistung, sondern ebenfalls Inflation. Durch die Abwertung des Euros werden Importe teurer, weshalb die Verbraucher hier Preisteuerungen erleben werden.

Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau warnte vor den wirtschaftlichen Unsicherheiten, die durch Trumps Zollpolitik entstehen, und schloss eine Gegenreaktion der EU nicht aus. Dennoch mahnte er zur Vorsicht und betonte die Bedeutung einer starken europäischen Wirtschaft.

EZB verliert ihr Ziel aus den Augen

Es gibt zwei fundamentale Unterschiede zwischen der aktuellen Situation in den USA und in Europa. Denn in den USA läuft die Wirtschaft solide- auch wenn es bezüglich der hohen Staatsverschuldung, netto anders zu bewerten ist. Diese Wirtschaftsstärke ist nicht im Euroraum erkennbar- hier hat man mit Stagflation zu kämpfen. Wenn man die aktuellen geo- und wirtschaftspolitischen Entwicklungen objektiv beobachtet und bewertet, dann ist aufgrund der freihandelsgefährdenden Entwicklungen keinesfalls ein minderer Inflationsdruck in Sicht.

Der zweite Unterschied ist die Rolle der EZB verglichen mit der der Fed. Denn die Aufgabe der Fed ist es, neben der Inflationsentwicklung ebenfalls die Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung in die geldpolitische Entscheidungsfindung mit einzubeziehen. Die EZB hingegen hat einzig und allein die Aufgabe, Preisniveaustabilität, also eine konstante Inflationsrate von 2%, zu gewährleisten.

Dieses Ziel scheint derzeit Aussagen von Notenbänkern und Verantwortlichen zufolge, nicht mehr das Primäre, bzw. Einzige zu sein. In Anbetracht der Tatsache, dass die EZB immer wieder betonnte, sie könne nicht wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen und die wirtschaftliche Lage der Staaten ändern oder beeinflussen, liegt hier ein klarer Zielkonflikt vor. Ob es im Gesamtbild die richtige Entscheidung ist, den Leitzins zu senken oder nicht, sei dahingestellt, jedoch ist es nicht von der Hand zu weisen, dass die Wirtschaftspolitik nicht in den Aufgabenbereich der EZB fällt. Im Gesamten sind die Wirtschaftsprobleme in der Eurozone mehr auf strukturelle und weniger auf geldpolitische Probleme zurückzuführen.